|

|

My Kyoto Fumiko Mabe

早春の旅

Feb.4~Feb. 6, '19 |

庭一面に荒波の紋の白砂の八海 |

Feb. 4 東本願寺、西本願寺、東寺 Feb.5 東福寺、泉湧寺、三十三間堂、豊国神社、方広寺、耳塚

Feb.6 下鴨神社、大徳寺、光悦寺、源光庵、上賀茂神社

2/4 (月) 東本願寺、西本願寺、東寺 宿泊:Smart Stay Sizuku

東本願寺へ

|

左画像の表示版

「人生に正解なし人生すべて無駄なし」

の掲示を見ながら進むとそこが今日の最初の立ち寄りスポット

です。(SSSホテルから徒歩1分。08:15

|

東本願寺(通称)

東本願寺の正式名称は「真宗本廟(しんしゅうほんびょう)、 愛称は「お東」「お東さん」。1602年家康の後援で教如が

西本願寺から別れて東本願寺を創立。浄土の真実義を説くので 浄土真宗、又は 真宗 といわれてきた。元来は

西本願寺のみだったが今では西本願寺大谷派を東本願寺とよぶ。 この宗教は一向専念の聖教を奉ずるから古くは、

一向宗といわれた。

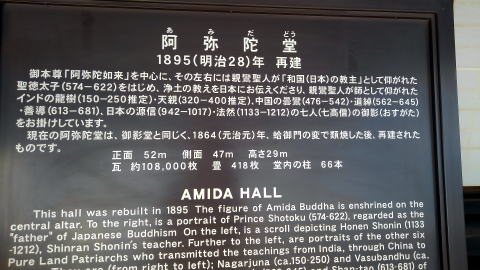

Amida Hall (Amida-do)

阿弥陀堂門(真宗本廟)は、切妻作り・檜皮葺きの四脚門。正背面に唐破風を設ける。江戸時代中頃に、「唐門」の

名称で建てられる。

Amida-do hall(Registered Tangible Cultural Properties)

阿弥陀堂(登録有形文化財)

御影堂より小さいですがかなり大きいです。日本にある仏堂の中で7番目に大きいそうです。 この建物は東本願寺の

本堂で ご本尊「阿弥陀如来」が祀られています。 念仏で罪深きものほど救われるという。 都合のよい出家しない

信仰。 法王は血脈で継承する。

真宗本廟東本願寺造合廊下

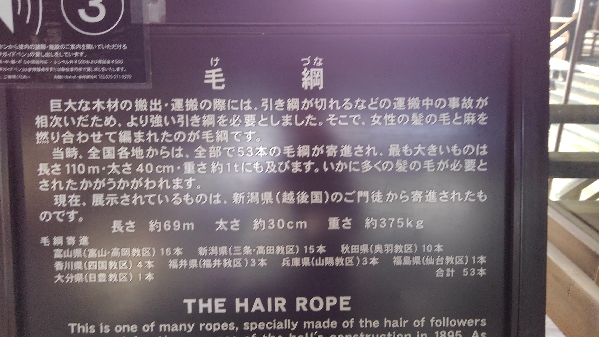

今の御影堂は明治28年(1895)にできた時、綱で棟木を曳いたのであるが、本堂の一隅に女の髪を集めて作った綱が

ある。何十万という信者の髪で棟木を曳いたそうだ。

両堂の再建時、巨大な木材の搬出・運搬の際新潟県より切り出した木材を運ぶために使用されていたもの。毛綱引き

綱が切れるなどの運搬中の事故が相次いだため、より強い引き綱を必要としたため女性の髪の毛と麻を撚り合わせて

編まれたのが毛綱。

大橇おおぞり

1883年越後 尾神岳で2千余人雪崩に巻き込まれ 巨木大橇事故で27名が亡くなる。当時この様な大橇と考えられ

ます。 1887年念仏の教えを相続するため「報尽為期碑」ほうじんいきひを建立しました。

本願寺真宗本廟 御影堂門 高さ約28mの入母屋造・本瓦葺き・三門形式の二重門。「真宗本廟」の扁額を

掲げる。 京都三大門(東福寺、知恩院)の1つである。明治44年(1911年)の再建。

東大寺大仏殿は世界一の大仏を容れる世界一の木造建築であるが東本願寺本堂は日本一の宗教人口を容れるために

つくられた世界第二の木造建築である。

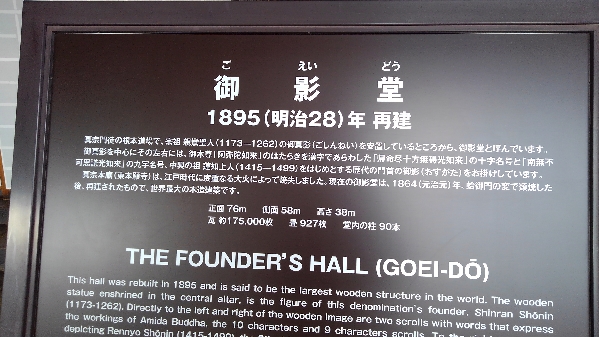

御影堂

Chrysanthmum gate(Registered Tangible Cultural Properties)

真宗本廟 東本願寺大寝殿 勅使門の菊の門(登録有形文化財):

東本願寺正殿として重要な法要儀式の場となる。幕末真宗大広間の姿をよく伝える。

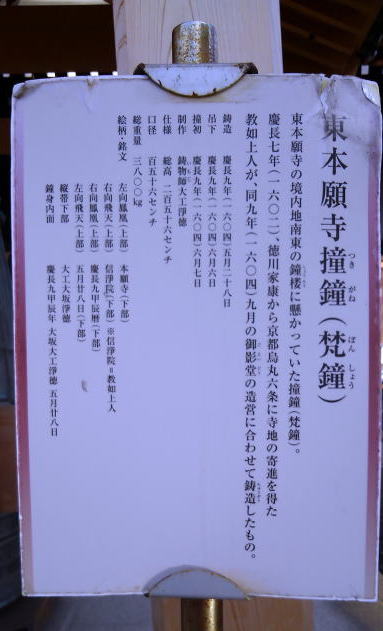

梵鐘Temple bell ・ Bell tower

こ

こで東本願寺を後にして西本願寺へ向かいます。

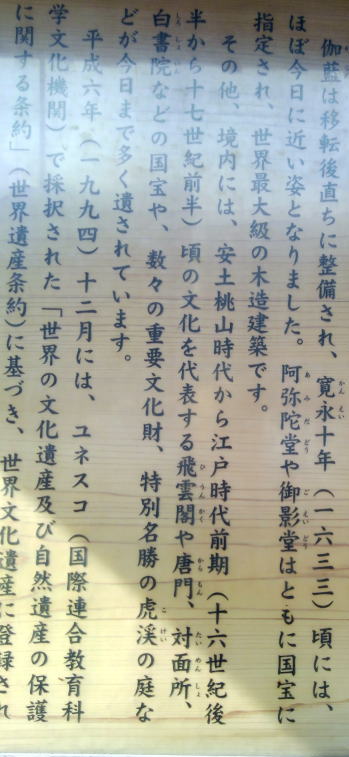

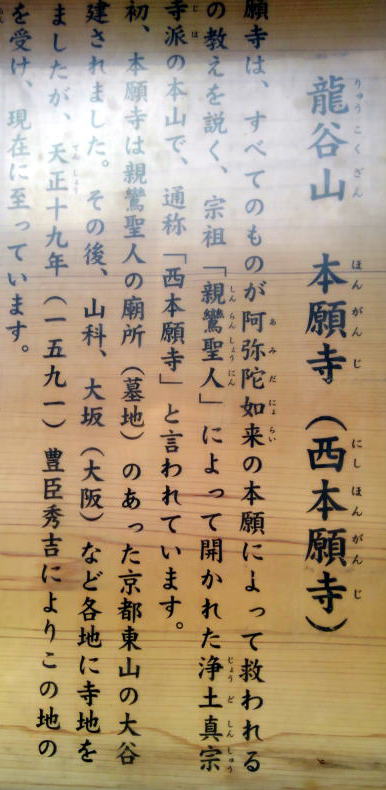

西本願寺(通称)正式名称「龍谷山(りゅうこくざん)本願寺」。

愛称は「お西さん」。浄土真宗本願寺派の本山。 愛称は「お東」「お東さん」。

浄土真宗の宗派の1つである真宗大谷派の本山。

本願寺は1272年(文永9)宗祖・親鸞聖人の末娘覚信尼が京都の東山大谷に建立した

廟堂に始まる。第3代 覚如上人のときに 本願寺 と公称。

1591年顕如の死後、家康は顕如の末弟 准如(光昭)に西本願寺(本派)を譲る。

御影堂門

三門とは中央に大きな門、左右に小さな門を三門重ねて一門とす。

本願寺は1272年(文永9)宗祖・親鸞聖人の末娘覚信尼が京都の東山大谷に建立した廟堂に始まる。第3代 覚如上人

のときに 本願寺 と公称。

阿弥陀堂門

1983(昭和58)年、檜皮(ひわだ)の一部葺替、飾金具の修正、金箔押などの補修が行われ、創建当初の美しい姿が

再現されました。また、2009(平成21)年に御影堂門・築地塀修理の際にあわせて修復工事が行われました。

ただ今修復中 阿弥陀堂(宮殿解体)、唐門(彫刻修復、屋根葺替工事)2019年現在

御影堂

奥行58mの巨大な伽藍。内部は927畳の大広間、親鸞聖人の木造を安置。

御影堂前にて 「お西さんを知ろう!」 に参加する。

現在、西本願寺ではお坊さん自ら境内を案内する「お西さんを知ろう!」が開催されています。しかも、なんと“参加無料”

・“事前予約の必要なし”という気軽さ。さらに驚くべきことに2019年2月、1日4回 (09:30 11:00 13:45 15:30各30分)も

催されています。ツアー終了後、参加者には西本願寺の名所のプリントが渡される、それに「024(オニシ)Card」が1枚プレゼントされる。「お西(024)さん」にちなんで全部で24種類あるのですが、全部集めると記念品がいただけるそうです。

私が参加したグループは3名の少数でしたが ご婦人は2回目、男の方は参加歴 24回も。ガイドの お坊さんは気さく

に傍で自分撮りをしていた外国人をヘルプしたり冗談まじりの説明で「お西さんを知ろう」の30分はあっという間に終了し

ました。 volunteer お坊さんから パンフレットにない本願寺についてのお話を聞くことができラッキーでした。

?? ??

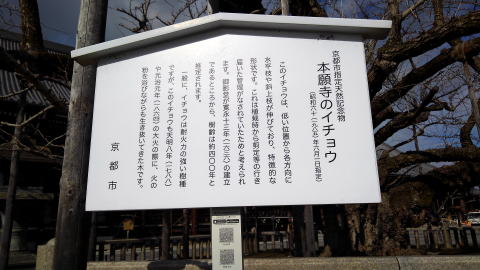

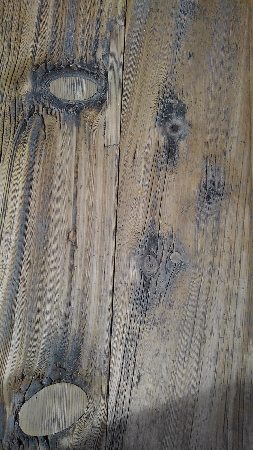

案内のお坊さん ご指摘 床の模様は ○○に見えて 可笑しかった。

境内の南 北小路通り側 建物のみ撮影することにいたしました。

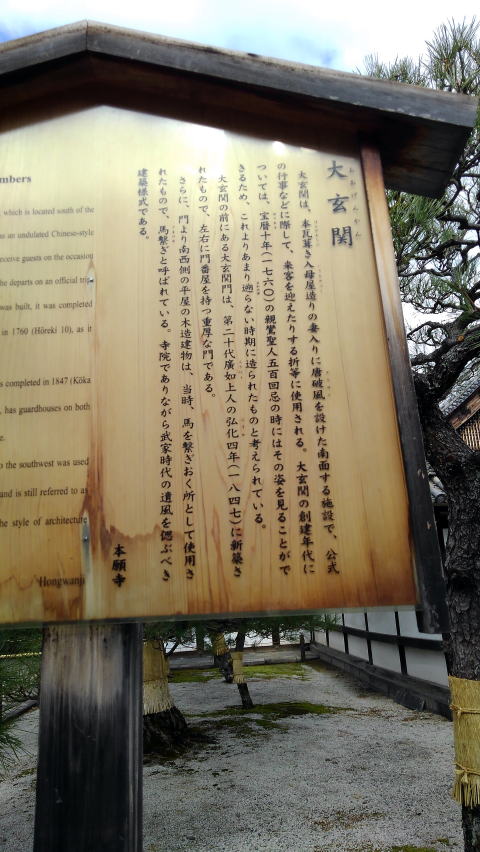

大玄関門 弘化4年(1847)に造られました。門内には、現在は賓客のこられた時にのみ使用される。

左右には番所が付いています。

馬つなぎ

大玄関

平唐門中雀門

この門の中は、黒書院・白書院・対面所などがある一画になっています。

戸の上部の透かし彫りが光線を通し美しい。

国宝 書院

儀式、賓客の接待などに使用されます。 内部撮影禁止。

国宝 書院の玄関。右の白い建物は龍虎殿 寺務所。

建物左から

対面所・鴻の間(三角屋根の建物)、その手前南能舞台、 右は虎の間、(重文)。

虎の間 (画像の右側)部屋一面に虎と豹が描かれており、次に対面所・になります。

上段の欄間に コウノトリが彫られている様です。

|

こちらの玄関からは浪の間、虎の間、鴻の間に続いて

います。入母屋造りの妻入りに唐破風を載せた、壮麗な

浪 ... 西本願寺 浪の間の玄関唐破風の後方に見える

切妻には、2羽の鳳凰が仲睦まじく翼と尾を広げている様

子が彫られています。

|

ただ今 国宝 唐門 修復中(22年3月まで)

2022年3月 を楽しみにしてまーす。

阿弥陀堂門

今回 西本願寺見学の最後に太鼓楼を撮影。

太鼓楼 重要文化財

池田屋騒動後、幕府の支援厚い新選組隊員200人超、壬生・八木家からこちらに移転。1865~1867年屯所として

2年間過ごすことになるが境内に新撰組本陣の看板を掲げ北東にあった北集会所と太鼓楼を使用す。2014年見つかった

朝日新聞 他紙 には ‘西本願寺にとって 新撰組駐屯は迷惑だった’の記事あり;境内での大砲練習、血生臭い話題

絶えることなく、動物も飼ったりで....。 さぞ頭を悩ませたこと と 察せられる。

明治維新後は新撰組隊士の島田魁が太鼓番を務めていたそうですが引き続いてヅヅヅーと続いて‘今も時報が聞けた

らなー’と思うは私だけでしょうか!?

12:48 浄土真宗本願寺派伝道本部 龍谷山本願寺 12:48 浄土真宗本願寺派伝道本部 龍谷山本願寺

当初、東寺は朝一番に行く予定でしたがホテルから近い東本願寺からスタートすることに。二番目の行き先の西本願寺

へは徒歩で進み見学後バス14乗り場で東寺に向かう。 乗り場は島原口(御影堂と反対側)で東寺行きバスは

3分毎に来る。

東寺(教王護国寺) 真言宗の総本山。

国宝五重の塔はJR京都駅の南西に位置する京都のシンボルマークです。桓武天皇の平安遷都の時、鎮護国家の悲願

をもって東寺(左大寺ともいう)が、南に羅城門を挟んで西寺が創建されたのであるが 西寺は火災で廃絶。(いま小さい

西方寺が西寺の名を伝えている。)東寺も創建当時のものは何一つ残ってはいないがそのつど再建してきたが現存して

いるのは1644年家光によって寄進されたもの。823年空海は嵯峨天皇から東寺を賜わったのであるが空海が入ったころ

の東寺は金堂と小さな僧坊が建つのみ。835年に高野山で入定されるまで空海はここに真言密教の根本道場を創建す

べく全勢力を傾ける。講堂は825年建立す.

東寺 慶賀門

正月、春と秋に特別公開あります。

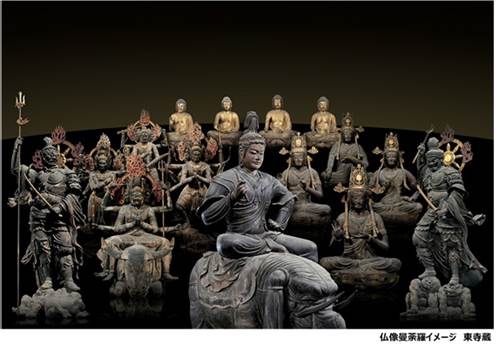

講堂

日本一高いおおよそ55mの高さ)21体仏像の中14体は創建当時のもの。天平時代様式のおおらかな彫刻である。

妖しい幻想の世界、5大明王の厳しいふん怒の様相は空海によってもたらされた. 館内撮影禁止

pamph pamph

薬師如来像

金堂 国宝

東寺一山の本堂です。 1486年焼失、豊臣秀頼発願紙、1603年に竣工しました。

内部は 撮影禁止です。

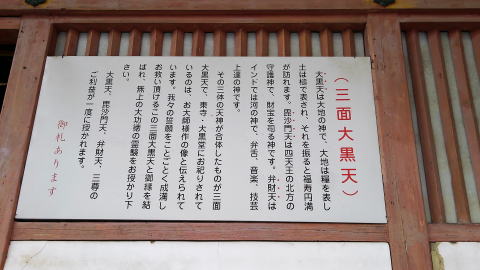

三面大黒天

大黒天大地の神大黒天、四天王の北方の守護神の毘沙門天、インドでは河の神 その3体が合体したものが三面大黒

天でお大師様の像がお祀りされています。(大黒天は福寿円満の 毘沙門天は財宝の 弁財天は弁舌 音楽 技芸上達

の神)

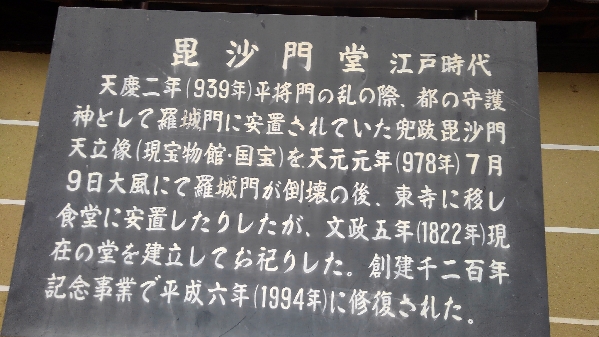

毘沙門堂

大日堂 御影堂の隣になります。

大日堂は江戸時代に建てられた、東寺の中では比較的新しいお堂で、御影堂の礼拝堂として建てられたものです。

東寺 御影堂2019年末までひわだ屋根と建物の修理中

大坂へ行くときバスから五重の塔を眺め望んでいた東寺へ今日 来ることができ大変うれしかった。 また仏像に再会できることを楽しみに。 今日はこれでお別れです。

2/5(火)東福寺、泉湧寺、三十三間堂、豊国神社、豊国大明神、方広寺、耳塚

宿泊:ファーストキャビン河原町三条

|

朝食は 6:30 ~9:00 ホテルにて朝食ビュフェ、和食も

(\500) (\500)

07:00 朝食

早出しようとしたら東福寺拝観は8:00からなので お隣の

女性と少しお話したら こちらのホテルしか 京都では使わ

ないとのこと で‘ お風呂は最高’とのこと。 後日 私も

同感の至り。 Superb! 水流マッサージ効果抜群!

それでは 京都駅へ向かいます。 10分ほど歩く。

09:15 京都駅JR奈良線乗車2分でJR東福駅着。

東福駅から東福寺まで徒歩5分。

|

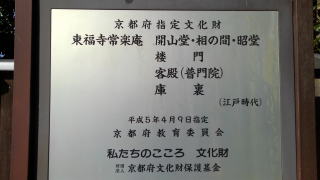

東福寺では開山堂・普門院をはじめ、

書院、庫裏、楼門、裏門そして鐘楼を

合わせて全7棟が、国の重要文化財

に指定されています

。 。 |

|

|

| 八角小円堂 南北朝時代築。重文。 |

開山堂の西側に塔頭万寿寺から移した単層杮葺きこけらぶきの八角円堂がある。

愛染堂と呼んで和唐折衷のかわいい建物ですね。

経堂

経堂は非常に美しい建物である。通天橋への入口の前にあり、方丈へ拝観する入口となる庫裡と向かい合っている。

|

兵庫県からお掃除にきていられる人たちとのおしゃべりを

一時、楽しむ。「30年間お父さんはこちらの仕事を担当し

ていたことから今こうして三人はその仕事を続けてる」と

のこと。短時間でも打ち解けての会話は楽しかった。‘出

会い’ に感謝です。

|

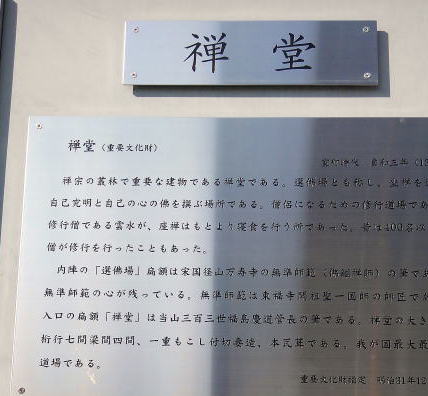

禅堂 重文 中世期より現存する最大最古の禅堂。

掲げられている扁額「選佛場」は宋国径山万寿寺(きんざんまんじゅじ)の無準師範の筆。

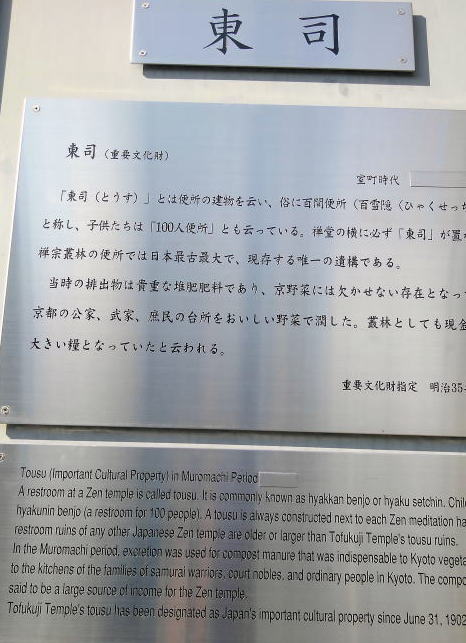

東司 国文化財。 室町時代の建物。禅寺院の便所として最も古い

禅堂のすぐ南には、修行僧の東司(とうす)がある。東司は登司とも書く。元来は禅堂の東序とうじょ(東側の役僧)の行く

厠かわや、後 西にあるものも東司と呼ぶ。

東司は切り妻瓦葺、7間4面、入り口は北側。左右両側に、各一列に便壷が埋められている。土のかまども据えら

れて、不浄金剛でもまつるところか。? 便壷 50個位。興福寺に次いで雄大な規模の厠だが もし沈思黙考に

10分かかっても500人以上大丈夫であろう。 しかし部屋の間仕切りがないとは どんなものだろうか。 かって空

港のトイレでドアーなしで丸見えだったが 慣れれば どうってことはないのでしょうか。

方丈庭園

方丈の庭園は、鎌倉時代庭園を基調にしながら現代芸術を取り入れた名園で、1939年重森三玲により作庭されまし

た。東西南北の四方にある庭園をあわせて、八相成道にちなみ「八相(はっそう)の庭」と呼んでいます。方丈か

ら見る南庭のパノラマ。南庭では蓬莢神仙思想が表現されています。仙人が住むという瀛洲(えいじゅう)・蓬莢

・壺梁(こうりょう)・方丈の四島をあらわす巨石が置かれ、奥には五山に見立てた築山が配されています。

砂による渦巻きは「八海」をあらわしています。

南庭

枯山水庭園;昭和を代表する作庭家 重森三玲の現代的感覚で石組みを構成。

四仙島 庭一面に荒波の紋の白砂の八海

東から 1. 蓬莱ほうらい 2.えい洲えいじゅう

2、方丈ほうじょう 3.壺梁こりょう

古来神仙思想では大海かなた」には仙人の住む四つの島が在って仙薬財宝があると信じられていた。 西よりに土盛り上 古来神仙思想では大海かなた」には仙人の住む四つの島が在って仙薬財宝があると信じられていた。 西よりに土盛り上

げ苔が植えられてある‘五山’。

私には 想像力乏しく とても神仙思想に近付けない様で・・・バックの白壁 塀が緑の木々であれば 自然の中にもっと居心地良く 夢の世界になったかな。ha!

ha!

東庭

北斗の庭

北斗七星 に かたどって。七個の丸柱石を並べてある。

北斗七星の形に並んだ柱石は、東司の柱石の余材を利用したものだとか。

北庭

小市松の庭

方形の小判石を市松に並べられて 苔の緑色とのコラボ美しい。。

敷石は恩賜門に使われていたものを使用。

殿鐘楼

東福寺を背に泉湧寺に向かう。 途中親切で超お元気な86歳の女性に近道を教わる。しばらく行くと先ほどの女性が

やさしく先導してくだされ感謝!!。東福寺から30分程

坂道続く。 ようやっと泉涌寺の大門が見えてきて やれやれ! ほっとする。

御寺 泉湧寺 真言宗泉湧寺派の総本山

1218年俊じょう(月の輪大師)が仲原信房からこの地を得る。中国宋の寺院をまね、大伽藍改修時 岡の麓から清泉湧

出したので寺名を泉湧寺とす。鎌倉・江戸時代の歴代天皇家の墓がある皇室の菩提寺です。皇室の陵墓のある寺だからであろう・・・「おてら」でなく[みてら」と泉湧寺はいわれてきたが 今 知る人は少ない。

大門

|

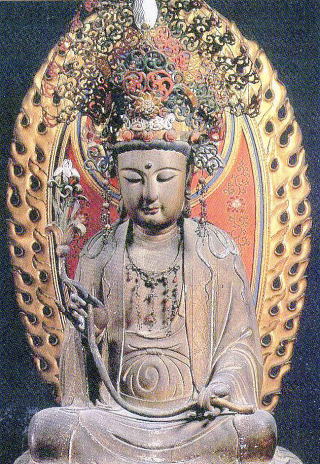

「楊貴妃観音」は秘仏でありめったに開帳はされ

ない。でもここに どんなプロセスを経て本尊とし

てまつられるようになったのか?!‘みてら’の

pamphによれば 湛海律師1230年に南宋から請

来した木造です。像容美しく 玄宗皇帝が亡き楊

貴妃の面影を写した造像といわれ江戸時代から

信仰されるようになりました。

from pamph

|

性を超越して慈悲の表現もつ観音像になった楊貴妃。母性であるのも古くからの特色である

仏殿 国重文 阿弥陀、釈迦、弥勒仏が安置されている。

1668 年 四代将軍徳川家綱によって再建された。

外観は重層建築に見えますが、一重入母屋造りの本瓦葺き建物。大屋根の軒には扇垂木、組み物は詰組、花頭窓など禅宗様式完備した代表作。 建物内部の天井画「雲龍図」。

舎利殿 京都府指定文化財

泉湧寺の「仏牙舎利(お釈迦様の歯)は湛海律師が苦心して白蓮寺から請来したものです。この仏牙舎利奉安すべく

後水尾天皇によって禁裏から移築されました。韋駄天の「舎利(能楽)が有名。天井画「雲龍図」は日光東照宮に対して

「西の鳴き龍」として知られる。

大門からの景観

大門の位置 いちだんと高いので仏殿は低く見えてすっきりとした景観は気持ちがよい。

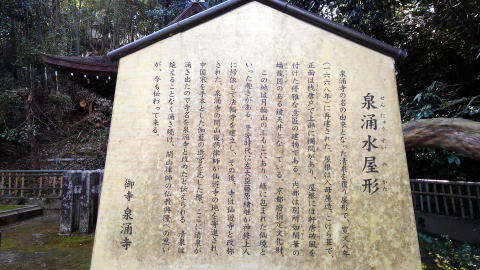

泉湧水屋形 京都府指定文化財

泉湧寺の名の由来となった清泉を覆う屋形で1668年の再建。 いまでもこの泉、天井に竜が描かれた水屋形に建って

いて中から澄んだ水があふれ出る。大寺院ある処に飲用水は必須条件のようです。

御座所庭園 霊明殿

月輪陵 泉涌寺の一番奥にあります。 鎌倉・江戸時代の歴代天皇家の墓がある皇室の菩提寺です。

月輪陵は次回にします。 月輪陵は次回にします。

宮内庁 月輪陵墓監区事務所(省内・国の機関)の電話番号は075-541-2331

住所:京都府京都市東山区泉涌寺山内町34-2 最寄り駅は東福寺駅です。

三十三間堂

三十三間堂の内外は 本来、赤く紅殻(べにがら)で塗られいて、赤い柱に白い壁、青い瓦で構成された。 金色に輝

く1千一体の観音様を拝す人々はその美しさに超圧倒されたことだろう。三十三間堂をメートル法で150メートル堂にした

らと主張する人がいる。 間は日本建築では柱間をいう。11面千手観音は堂のなかに左右500体づつあり金色に輝き

あたりに威圧を放つほおどである。仏の数は1千一体で、各33の化相をあらわし仏の功徳は3万3千33腫となっている。

歴史

三十三間堂は、1164年に後白河法王(鳥羽上皇の皇子)が平清盛の助けをかりてその広大な所領(六条長講堂領)を

背景として法住寺址につくられたといわれる。

*(法住寺は花山天皇(かざんてんのう)の女御祇子(にょうごぎし)が妊娠八ヶ月で亡くなったのを悲しみ、その父

太政大臣藤原為光(ふじわらのためみつ)の邸宅に営んだ寺である。)鳥羽上皇は、法住寺址に平忠盛(清盛の父)に助

けをうけ 得永寿院(とくちょうじゅいん)をつくった本堂は三十三間11面1千一体堂と呼ばれた。(900年ほど前)。鳥羽上

皇の皇子、後白河法皇の造った蓮華王院は建長元年に焼け、17年かけて1266年今の33間堂が再建された。三十三間

堂の建立は日本に武家政治が始まるきっかけとなったといえよう。平忠盛は但馬守(たじまのかみ)に任ぜられ公卿の

仲間に、蓮華王院の再建では清盛が太政大臣に任じられている。

本堂南面 本堂南面

千体千手観音立像(せんたいせんじゅかんのんりゅうどう)古くは一千一体観音像とも言われたが、観世音は各三十三

の化相をあらわし生き物を迷いから救い悟りを開かせるから、その仏の功徳はまさに三万三千三十三種となる。一体つく

るに7日でつくった様である。

お堂の中心

お堂の中心 'Me-up sorry!' お堂の中心 'Me-up sorry!'

お堂の裏手 お堂の裏手

地上約16メートル、奥行き約22メートル、南北約120メートルの長大お堂は、壮観です。

正式名は、蓮華王院。

from pamph from pamph

堂内撮影禁止。

それにしてもこの千手観音像は観音三十三化相げそうの中でも一番手間がかかるそうな頭上に十個の化仏けぶつの頭

、左右おのおの持ち物を持った手42本。手の数4万以上、頭一万以上いきをのむ数だ。プラス光背、天衣、その他も多い

。 光り輝く仏様が・・・まばゆい光 我にもくださり身ひきしまるよう。 これぞありがたきかな仏様方々 わが身にパワー沸いてきます。・・・

池泉庭園

本堂の東側ツツジの花咲く春がおすすめです。

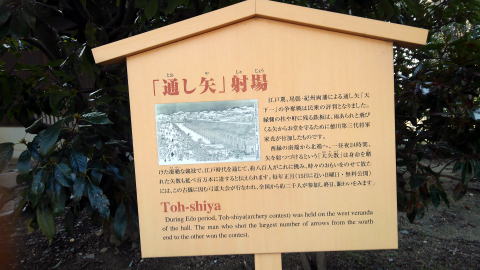

三十三間堂「通し矢」

三十三間堂を世俗的に有名にしたのには 「三十三間堂棟むなぎの由来」浄瑠璃 と

堂の裏で行われた「通し矢」がある。1687年紀州藩の和佐大八という22歳の青年は

24時間以内に一万3千余り打ち8133本を通し記録にのこる。

江戸時代に始まった、本堂の端から端まで矢を射抜く行事。現在「大的大会」が新成人

集い一月に開催。

通し矢が行われるお堂の裏手

久勢稲荷大明神

三十三間堂の鎮守社である久勢稲荷大明神は境内の南西にあります

。

久勢稲荷大明神にはお稲荷さんのお使いであるきつね(狐)が置かれています。久勢稲荷大明神では毎年秋に山伏に

よるお火焚きが行われます。

豊国神社(とよくにじんじゃ): 豊国大明神(豊臣秀吉)を祀る神社。

もと東山にあったが取り壊され、明治13(1880)年に現在地に再建。宝物館には秀吉ゆかりの品々を収蔵。

唐門 国宝

唐門は伏見城の遺構で桃山期の逸品。

現在の社殿は1880年(明治13)に再建されている。

豊臣秀吉は没後、東山阿弥陀ヶ峰に葬られ、壮麗な豊国社に祀られたが大坂夏の陣後、

徳川家康の手で取壊された。

豊国神社 宝物館 建立1925年の近代建築として貴重な鉄筋コンクリート

造り、宝物館は、神社の祭神である豊臣秀吉にまつわる宝物を保存・公開、設計は武田

五一による。

桃山時代風の日本の伝統的なデザインを踏襲した外観をもつ。

重要文化財指定の狩野内膳筆「豊国祭礼図屏風」や辻与二郎作「鉄燈籠」を保存。

方広寺

豊国神社北隣に位置する。方広寺は1586年に、豊臣秀吉が誓願を起こした大仏を安置する寺として創建。

天保年間にできた木造上半身大仏が本堂にありましたが1973年に焼失。

大仏様の全長は約19m、大仏に要した銅は38万kg、奈良の大仏様より1.2倍も大きかったと言われています。 .....三代

将軍家光のときに江戸時代の通貨である銅貨と材料が同じことからに大仏でなく利用価値ある銅貨に鋳直された、これ

を「寛永通宝」とよぶ。これは明治27年ごろまでの長きにわたり使用されたのである。

桃山時代以来日本の銅は海外へかなり流失されておりましたが 大仏にして のち 貨幣

に利用された徳川氏の知恵には超感嘆させられます。

鐘楼 重要文化財

豊臣家は滅亡しても「国家安康、君臣豊楽」と記されての鐘は今も残る。日本三大名鐘の

一つとして 東大寺、知恩院と並ぶ。

歴史

「浪花のことは夢のまた夢」と辞世に詠んだ秀吉でしたが、慶長5年関が原の役で、家康の支配権が確立する~ 豊臣家

の60万石大名への転落~家康の命令で秀頼、東大寺の1.2倍の大仏をつくる~鐘楼をつくる~大阪の陣おこり、豊臣家

滅亡す。方広寺には毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)安置されている。今 豊臣滅亡の要因となった「国家安康、君臣豊楽」

の鐘だけ残っている。

耳塚

方広寺の前に造られた「耳塚」。文化人類学的には台湾の首狩風習などと関係ある南方系風習なのであろう。 1592年

朝鮮の役(ちょうせんのえき)で京城(けいじょう)での文禄の役で日本軍は将士、土民の鼻 そぐことやく5万を樽に塩漬にして 本陣にいた秀吉へ送った。これを葬ったのがこの鼻塚(いま誤って耳塚というが)である。

晩年の秀吉には自制心がなくなってきたのか、千利休を自殺に追い込み・・・ 関白秀次(かんぱくひでつぐ)一家の打ち首とはひどすぎて・・・ここに続けての記載はやめにします。悪しからず。 のち 葬らった寺を訪問することに・・・ ツヅク 後記にて 2/26?

秀次一家を葬う「畜生塚」のある 穏やかに流れる四条河原。

京都市役所前通り

2/6(水) 下賀茂神社、大徳寺、光悦寺、源光庵、上賀茂神社

宿泊:ファーストキャビン 京都河原町三条

|

随分前から下加茂神社へくること念願だったが今日実現でき、うれしい。

今日はバスでの移動が多いのでバス一日券を購入。 河原町三条から

市バス4に乗車し下賀茂神社前で下車する。朝食は下賀茂神社 近くで おいしそうな自家製パンを 出すお店でパクリ~思ったとおり美味しくコスパ高かった。

後でわかったのですが 下賀茂神社前の一つ手前で降りれば better でも

美味しい朝食にありつけたのでmuch better ということに。 ha! ha

|

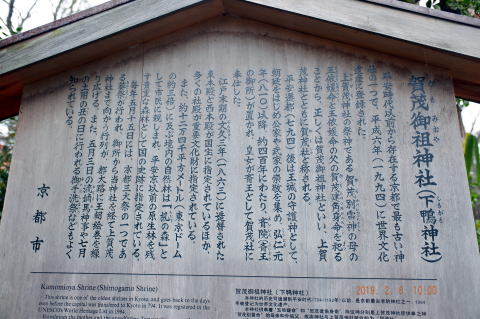

下賀茂神社

開閉門時間:6:30~17:00

アクセス : 京阪電車・叡山電鉄出町柳駅より徒歩7~10分 市バス「下鴨神社前」もしくは

「糺ノ森前」で下車徒歩5~10分

三井神社

境内

賀茂御祖神社

鴨の社(かものやしろ)へ えと 詣(もうで)

各人それぞれ それぞれのえとに参拝です。まず自分 それから 家族の干支へも参拝

!

依姫命が祀られている東本殿、賀茂建角身命が祀られている西本殿は国宝に指定され、現在の本殿は1863年の式年

遷宮で建て替えられたものです。その他、東西に回廊がのびている真っ赤な桜門、葵祭の際に雅楽が奉納される舞殿

など、とにかく重要文化財に指定されている建築物が多数あります。どれも高貴で堂々たる雰囲気がありますので、くま

なくチェックしてみてください。

あけ橋

古くから、この下を流れる瀬見の小川を渡ることがお祓いであり禊ぎでした。 その後ご神域に入り神様にお参りすること

が慣例となっていました。祓い清め、身が改まることから「あけ橋」と呼ばれてきました。

ここから京阪出町柳駅、叡山出町柳駅まで徒歩約2分でいけます。 私は大徳寺へ向かうので一路リターンすることに

します。ここで折返します。 表参道を通ってきましたので 戻るのは 馬場道にします。馬場道の左側に立つ 河合神社佐和大社、神霊社の前を進んでいくことになります。

河合神社

雑(さわ)大社 賀茂斎院歴代斎王神霊社

下賀茂神社前から市バス205に乗車、約20分で大徳寺前に到着す。

大徳寺 臨済宗大徳寺派の大本山。

歴史

大徳寺をはじめて造ったのは、赤松播磨の守則村(あかまつはりまのかみのりむらとその子 則祐(のりすけ)で、大燈

国司妙超(宗峰)だいとうこくしみょうちょう(しゅほう)を住まわせた。今から700年前の元応元年。それから5年後

花園天皇、後醍醐天皇の庇護を受け大寺院に変貌をとげる(五山第一位に)。室町時代に この寺は南朝方の寺にあっ

たが、応仁の乱で焼けると、また北朝系の後小松(ごこまつ)天皇の皇子、とんちで知られる一休和尚宗純(いっきゅうおしょうそうじゅん)が再興す。

大徳寺総門

羽柴(後の豊臣)秀吉が、本能寺の変に倒れた織田信長の追善菩提のために建立した、大徳寺総見院。 ....

大徳寺勅使門 (重文)

慶長年間(1596年 - 1614年)の建造(重要文化財)。もとは御所の南門で、後水尾天皇より拝領し、1640年(寛永17

年)に移築されたものと伝えられている。桃山時代の建造物で 唐様手法が用いられ随所に大小の彫刻が施してありま

す。 中央上部から、懸魚(げぎょ)、大瓶束(たいへいづか)、蟇股(かえるまた)と並びます。懸魚の左右には菊文がは

いっている。(画像が鮮明でなく彫刻模様がはっきりせず残念なことです。再度撮影の必要あり。)sorry!

三門

利休が三門(金毛閣)に自分の像を置いたので、秀吉から罪に問われ死をたまわったといわれるエピソードあ有名。

その木像ここに安置されている。

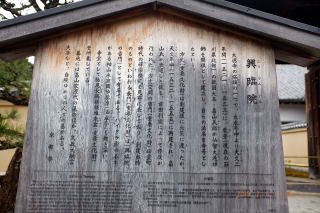

興臨院

平唐門、檜皮葺の表門は、室町時代の創建当時の唯一の遺構となっており、大徳寺山内でも屈指の古い門だそうです。

興臨院は畠山義総の戒名ですが、戦国時代の混乱により畠山家が没落、そのあおりを受けてこの興臨院も衰退します

。 畠山家の菩提寺を経て加賀百万石を有した前田利家の菩提寺になったようです。

檜皮葺の表門、

表門から唐門への参道と前庭

興臨院はそんな前田利家の京都における菩提寺として、現在まで長く庇護され続けてきました。このように、光臨院は

「加賀」や「能登」にとても縁が深い寺院なんです。

大徳寺庫裏 重文

庫裏(くり)は、江戸時代の1636年(寛永13年)頃の建立です。この庫裏の奥に国宝の方丈や唐門、方丈庭園などが広が

っており、本坊が限定公開される際はこの庫裏から入場します。

大徳寺仏殿(本堂)

現在の方丈(本堂、客殿)は、1975年より3年にわたり解体修理が行われ、創建当時の姿に復元されたそうです。

大徳寺仏殿(本堂)の前にそびえるイブキの巨樹。仏殿再建時(1665年)に植えられたものと思われます。地上約3mで5つの幹に分枝し各幹ともねじれながら斜上している。

大徳寺法堂(はっとう)重文 非公開(不定期で特別公開あり)

江戸時代建築の重要文化財建造物。仏殿の北にある。寛永13年(1636)小田原城主稲葉正勝の遺命によって、その子

正則が寄進したものである。応仁の乱の焼失後、一休宗純によって再建された仏殿と兼用だったが、1636年(寛永13年)、小田原城主稲葉正勝の遺志により、子の正則が再建した(重要文化財)。

大徳寺は他に高桐院、芳春院の女性的といわれる二層楼閣呑湖(どんこ)閣、養徳院のカヤとモッコクの庭を今回

missed ! 次回の楽しみに。

大徳寺から今宮神社まで徒歩約8分。

今宮神社

光悦寺へ向かう途中のバス停前に朱色の三門が色鮮やかなので また 左右の狛犬のぎらっと睨んだ目、カチッと結ん

だ口の形、頑強 なbody のバランスの美しさ! 疲れ気味のわが身 refresh できました。

残念かな!今日は水曜日でかざりや名物「あぶり餅」はお休みでした。 ここから光悦寺まで歩いて約25分。

光悦寺

本亜弥光悦(ほんあみこうえつ)が1615年(元和1)徳川家康から拝領したこの地に結んだ早庵が始まりで法華題目堂を建てた。 彼の死後、日蓮宗の寺となった。

菱形石の参道

端正な整った石畳中央の菱形の敷石は印象的。

光悦は戦国殺伐とした桃山時代から江戸初期にあって 柔和で均整のとれた造形作品をつくるのに成功している。

ときの文化人インテリと広く交わり教養を深め批判に耳を傾け、自分の置かれた位置をよく自覚していたことも成功への

大いなる力となったのでは。

大虚庵

竹を斜めに組んだ垣根は光悦竹と呼ばれる。

茶室大虚院 光悦はここで亡くなったといわれてます。

光悦は一族や職人衆とともに芸術村を営み、陶芸、茶道など、あらゆる分野で才能を発揮した。境内には七つの茶室がある。

了寂軒

竹の低い戸がおしゃれですね。

光悦墓へ

この寺の開祖光悦の庭の片隅の墓は小さく 個人としての自分は芸術以外ささやかや人柄が思われます。同族には

彼より大きい墓碑が見られる。

光悦の庭は奥に進むほど自然で静けさがある。洛北の鷹峰(たかがみね)とその手前の紙屋川の渓谷が美しい。

春花秋草、山河鳥獣、日月星雲がの自然に恵まれて。

茶席本阿弥庵

本堂 本尊:十界大曼荼羅

源光庵

山門

源光庵について

源光庵は、貞和2(1346)年に徹翁(てっとう)国師が開山した寺院で、もともとは臨済宗大徳寺派の寺院として創建されま

した。元禄7(1694)年に加賀・大乗寺の27代目卍山道白(かいざんどうはく)禅師がここの住職を務めたことから曹洞宗

の寺院に改められ、現存する本堂も建立されました。本堂にはご本尊の釈迦牟尼佛、両脇に阿難(あなん)尊者、迦葉(

かしょう)尊者がおまつりされています。本堂横には、卍山禅師が享保4(1719)年に建立された開山堂があります。卍山

禅師は、宗祖道元禅師の教えが当時の乱れた宗門を復古した功績から、「中興の祖」として讃えられています。 山門に

は、「復古禅林」の額が掛けられています。卍山禅師は、天和元(1681)年に京都洛南宇治田原の山中で、霊芝というき

のこからできた霊芝観世音を感得しました。すると、当時の後西天皇は自然のものでできたこの観音像をおまつりしたい

とのことから、宮中で供養しました。その後、観音像は源光庵に戻り、秘仏としておまつりされるようになりました。

「悟りの窓」

悟りの窓の丸い形は、「禅と円通」の心が表されています。ありのままの自然の姿、清らか、偏見のない姿、つまり悟りの境地を開くことができ、丸い形(円)は大宇宙を表現しています。

「迷いの窓」

迷いの窓の四角い形は、人間が誕生し、一生を終えるまで逃れることのできない過程、つまり「人間の生涯」を4つの角で象徴しています。この「迷い」とは「釈迦の四苦」のことで、この窓が生老病死の四苦八苦を表しているといわれています

血天井

源光庵の天井をよく見てみると、血痕が付いていることがわかります。この天井は、血天井と呼ばれています。 昔、ここ

で多くの人が斬殺され、凄まじい勢いで天井に血が飛び散ったかと思われるかもしれません。 実は、京都・伏見桃山城

の遺構。慶長5(1600)年、徳川家康の忠臣であった鳥居彦右衛門元忠の一党の約1800人が、石田三成の軍勢と交戦し

、多くの武将が討死しました。生き残ったおよそ380人全員も自刃し、流れた血痕が床に残されました。亡くなった一党の

魂を冥福しようと、血痕の残された床板は5つの寺院にわけられ、一部が源光庵にも奉納されました。そして床板を天井

にあげ、一党の魂の供養が行われました。ところどころに血で染まった足跡がありますが、それはここ源光庵にしか残されていないのだとか。

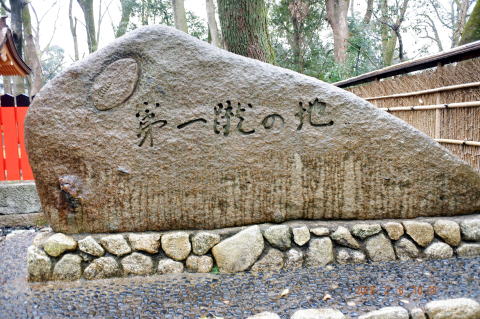

平安京の歴史より古い京都最古の神社

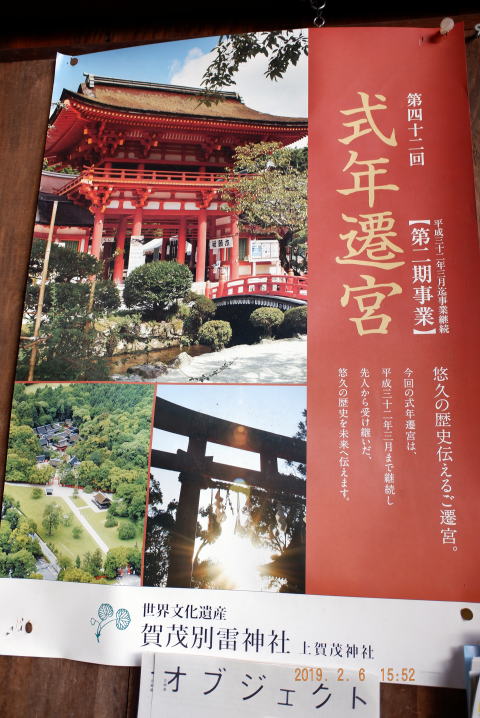

上賀茂神社 ご神体のいらっしゃらない社殿。正式名は賀茂別雷神社。創建:天武天皇6(677)年の遷都前。

国宝の本殿と権殿、重要文化財34棟を含む約40もの建築物がある松尾大社、伏見稲荷社と並ぶ京都最古の社の

ひとつ。賀茂氏の祖先を祀る士も賀茂神社とともに王城鎮護の社として敬われ、伊勢神宮に次ぐ格を与えられた。

賀茂別雷大神の母である「玉依日売(たまよりひめ)」とその父の「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」は下鴨神社に祀られています。この二つの神社はとても縁が深く、例年5月15日に行われる葵祭は上賀茂神社と下鴨神社の両社で執り行われているのです。

鴨川にかかる「御薗橋(みそのばし)」を渡り境内へ向かうと一の鳥居が見えてきます。まずはこちらで一礼をしましょう。

ここには古い京都がある。杜は王朝絵巻の姿、朱塗りの鳥居と殿舎が木立をバックに美しい。

の鳥居から2分ほど参詣道を歩くと、二の鳥居が見えてきます。ここでも一礼をして、中に入って行きましょう。

この鳥居をくぐると、広い砂場の先に目に入ってくるのが「細殿(ほそどの)」と、その前に盛られた2つの砂山です。 撮影写真は2枚になり 砂山はひとつしか写ってません。sorry!

こちらの砂山は「立砂(たてずな)」と呼ばれ、賀茂別雷大神が降臨したと伝えられる、本殿の背後に位置す「神山(こうやま)」を模したものです。頂上部分には2本(向かって右)と3本の松葉(向かって左)が立てられています。本殿に神体はない。 何千年も前の原始時代がここにある。いわゆる神奈備信仰、対象として北に円錐形の神山を拝む。

他に奈良の春日神社(神奈備山)、三輪の大神神社(三輪山)がある。1708年御所炎上のとき 天皇家の人たちはここに避難したという。

賀茂川も植物園の上になると水は澄んで、その奥に神社はある。

境内には「御物忌川(おものいがわ)」、「御手洗川(みたらいがわ)」という2つの川と、それらが合流した「ならの小川」が流れています。ならの小川は、葵祭の禊(みそぎ)の儀式を行う神聖な場所としても知られています。澄んだ空気が漂う川の周辺を散策すれば、心が洗われるようです。

楼門の前にかかる「玉橋」。こちらも国の重要文化財

千支をかたどった竹細工にはたくさんのおみくじが結ばれて。

上加茂神社前 市バス 1番乗り場で4河原町三条行きに乗車。35分程でホテルのそば 河原町三条に到着です。 バスは三条河原を通過しまもなく到着です。

16:13 16:13

連日一万五千歩踏破しております~I'm very hungry!夕食が楽しみ; 京都には東京では見かけないポピュラーなメニュー、牛カツレツ。東京は豚カツレツですが「処変われば品変わる」そのレストランへ行くことに。

|

|

|