|

|

hphoto:馬部文子

3月6日(水)

My Nara

早春の旅

Mar. 6(Wed.)

|

高松塚古墳壁画

1974年極彩色の壁画発見される

|

3/6 (水)

08:00 : 天理(やまべ旅館)08:00~民宿 北村~飛鳥(スタート地点)

飛鳥めぐり(一日目)

飛鳥駅前11:30ーー吉備姫王墓(きびひめのみこのはか)猿石ーー欽明天皇陵ーー鬼の俎 ・

鬼の雪隠ーー天武 ・ 持統天皇陵ーー亀石ーー高松塚古墳ーー甘樫の丘

宿泊:民宿 北村

JR天理( 桜井線(まほろば線利用)~桜井(近鉄大阪)~大和八木(近鉄橿原線)~橿原神宮「かめバス」(東口で飛鳥周遊一日フリーバス(かめバス)乗車券購入す。650円)~豊浦下車(今日の宿泊する民宿 北村に立ち寄る)豊浦(かめバス)乗車~飛鳥。 飛鳥から歩いて飛鳥めぐりする。18:00:民宿北村着

天理駅08:00発 近鉄橿原線でなくJRまほろば線利用。

巻向 この先に箸墓古墳(昼は人が造り夜は神が造った という伝説をもつ、倭トトモモソヒメノミコトの墓。 前方後円墳の中では最古式のひとつで、邪馬台国の女王「卑弥呼」の墓とかんがえられている。*1971年当時奈良県立橿原考古学研究所にいた石野博信(いしのひろのぶ)さん(徳島文理大教授)三輪山麓の遺跡を掘ると日本列島(東海、関東、瀬戸内、山陰、四国、九州)の土器発見。-全国から人々が集う三世紀の首都。石野さんは確信したという。「纏向(マキムク)

こそが邪馬台国だと。}

三輪にある高さ32mの大鳥居(大神神社)-国道169号線上。

飛鳥めぐりスタート地点へ

雷丘(いかづちのおか) -power spot-

甘樫の丘近く 神秘的な場所です。

「大君(おおきみ)は神にしませば 天雲の 雷の上に 庵(いほ)りせるかも」 柿本人麻呂

万葉文化館を過ぎると山並み風景が.....

飛鳥駅めぐりー ここからスタートです。

飛鳥駅前通り 駅前通り先にある高松橋(高取川)

途中風景

寺風豪邸 一軒だけぽつりと。 小刻みにたくさん家が集中して立っている。

吉備姫王墓(きびひめおうのはか)

欽明天皇陵の南 ・ 丘陵上にあり、直径3m程の円墳と考えられている。

吉備姫王は欽明天皇の孫。天智 ・天武天皇の祖母。

吉備姫王墓 は 写真右側。 吉備姫王墓石

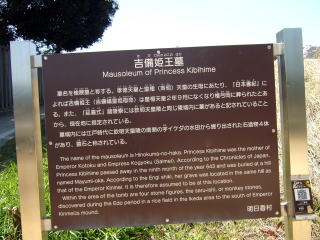

吉備姫王墓 写真 上右 説明

墓名を桧隈墓とす。孝徳天皇と皇極(斉明)天皇の生母にあたり、「日本書紀」によれば吉備姫王(吉備島皇祖母命)は皇極天皇二年九月になくなり葬られた。 墓域内には江戸時代に欽明天皇陵の南側の池田から掘り出された石造物4体が移され、桧隈の猿石と称されている。

吉 備 姫 王 墓 maus leum of Princess Kibi ASUKA

猿石

1702年、欽明天皇陵近くの水田から掘り出された石造4体で、もとは欽明天皇陵に置かれていたらしい。 饗宴の場での今でいうと ガーデンアクセサリー如きものだったのだろうか!?奇妙な形は昔から注目されてたようで、平安時代の(今昔物語集)には〈石の鬼形」とあるが。

女 しっかりしたお猿さんに見える! 男 どっしりかまえた賢人に見えます。

山王権現 白雪姫(Snow White and ...) 僧 どこか威厳あるお顔!

と7人の小人 dwarf に 見えちゃう!

権現 さんは山の神様なのに。

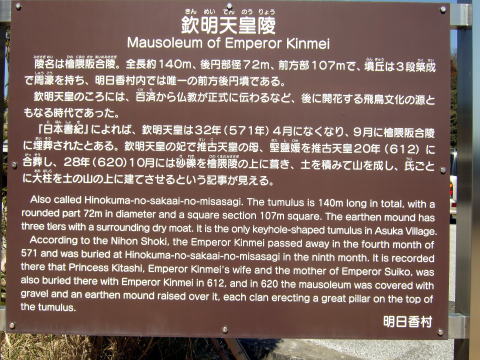

欽明天皇陵

鬼の雪隠(せっちん)と鬼の俎(まないた)

鬼の巨体を想像させる巨体なサイズの雪隠

元々は繰り抜かれた横口式石(鬼に雪隠)とその(鬼の俎)であった。

鬼の俎(まないた)

地下道を通りぬけると、亀石 に出る。

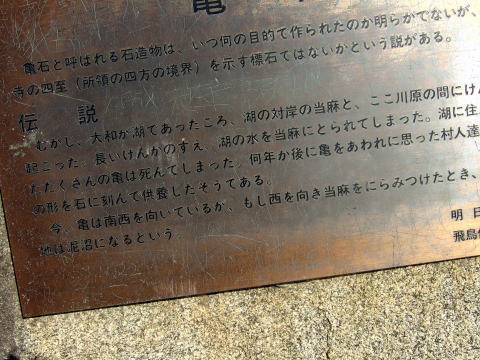

亀石

長辺4.26m、短辺2.72m、高さ1.94mの巨石.石の下部に亀ににた顔が彫刻されている。干上がって死んだ亀を供養するために作られたという伝説がある。

亀石 案内板

天武 ・ 持統天皇稜

天皇を中心とする国家体制の基礎を固めた天武天皇と、そお皇后 持統天皇(夫の死後皇位を継いだ)の合葬陵。古代天皇陵で唯一被葬者が確実な古墳といわれる。

国営飛鳥歴史公園内

公園内風景

高松塚古墳

7世紀~8世紀初めに築造された上段約18m、 下段23mの2段式古墳。極彩色の壁画が見つかったことで一躍有名に。2009年10月。復原工事終了し、一般公開されている。

高松塚古墳

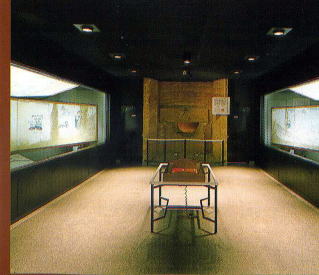

高松塚壁画館へ

高松塚古墳壁画は昭和47年3月、橿原考古学研究所の調査により発見されました。 後、古墳の隣接地に壁画館を建設し、石槨内部、壁画の忠実な模写 ・模造を展示することになった。 この壁画館は高松塚古墳保存の記念郵便切手の寄付金により建造された。現在、仮設修理施設にて壁画の修復中。

中央 奥が高松塚壁画館入口

高松塚壁画館内部

西壁

from pamph from pamph

男子群像

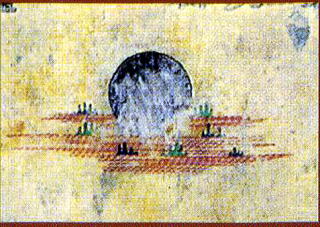

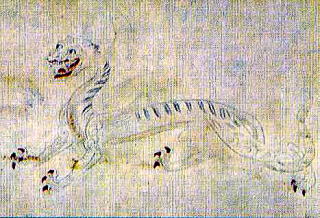

月像 白 虎

女子群像

北壁

玄武

東壁

女子群像

白像 青龍

男子群像

文武天皇稜

文武天皇は、天武天皇第二皇子 ・草壁皇子の長子。

文武天皇は皇后も妃もいなかった。藤原不比等(おそらく大津皇子抹殺は不比等の陰謀)は文武天皇の即位の年に娘 ・宮子を夫人(ぶじんー皇族出身でない)として入内させている。 皇族出身の妃はいなかったので、文武天皇と宮子の間に誕生した首(おびと)皇子は、 後、聖武天皇となった。

高松塚古墳のあたり

甘樫の丘 登り口にあるオブジェ

甘樫の丘 (あまかしのおか)

蘇我入鹿の屋敷があった場所と伝えられ、建物跡や石垣など発掘されている。 展望広場からは明日香村や大和三山が一望される。

甘樫の丘 東側 大和盆地を一望する標高148mの丘陵

左が二丈山、 右 信貴山

北側 耳成山とならぶ天香具山

甘樫の丘

展望台には多くの白梅が見ごろを迎えていた。。

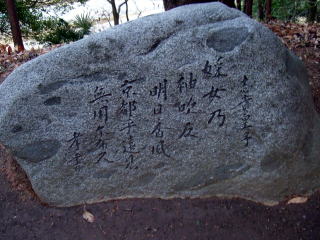

志貴皇子

采女(うねめ)の 袖吹きかへす 明日香風 京(みやこ)を遠み いたづらに吹く。

万葉歌碑 昭和42年 建立

采女の袖を吹きひるがえすべき明日香の風は、都が遠いのでむなしく吹いている

甘樫の丘 西側 大和三山のひとつ畝傍山(うねびやま)と 背後の二丈山

北側 耳成山(みみなしやま)

夕食は飛鳥鍋...かなりなボリューム 食べすぎちゃった! 民宿 北村

夕食の席には真底からテニスのお好きなプレイヤーお二人と一緒でした。 10歳若く見えた。「スポーツしてる人って若いんだなー」 てつくづく思う。「あなたは何かスポーツしてる?」て聞かれ「特にしてません。」 旅行中、連日10kは歩いてるけど、これはスポーツとは違うのかな?!おふたり、実際は79歳と77歳ーほんとに若かったと思ったら77歳のおじさん出発前の日、歯を3本抜いたばかりとのこと。-やっぱり若いわ。 テニス全国大会で名古屋から数日連泊してる。どうぞ、明日の試合、頑張ってください!フレーフレー!なごや!!観光しないって言ってたけど 行かないってもったいないことですわ。 「どうぞ飛鳥のハイライト甘樫の丘にお立ち寄りを」。

back to top

3月7日(Thu)

My Nara

早春の旅

Mar. 7(Thu.)

|

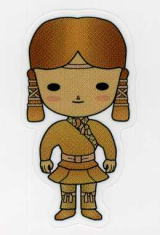

「せんとくん」

奈良県マスコットキャラクター

奈良県立万葉文化館入り口で入場者を迎えてくれます。 |

3/7(木)

飛鳥めぐり(二日目)

民宿 北村 08:00 ~ 岡寺 ~ 石舞台古墳(いしぶたいこふん) ~ 飛鳥京観光協会 ~伝飛鳥板蓋宮跡(でんあすかいたぶきのみやあと) ~ 橘寺(たちばなでら) ~ 川原寺(かわらでら) ~ 酒船石遺跡 ~ 万葉文化館 ~ 飛鳥寺 ~ 橿原神宮(かしはらじんぐう) ~ 奈良県立橿原考古学研究所

宿泊 : ホテル河合

朝食は北村さんの息子さんの嫁さんが仕度してくれた。 さあ、きょうは (昨日飛鳥からスタートして亀石まで観光したので)かめバスで亀石まで行く予定をしていた。 親切に民宿のご主人「車で送ります。」 ということで そうさせていただいた。 車中はじめてお聞きした。 お気の毒に奥さんは骨折入院していて、一時大変だったみたい。 でもこんな時息子さん夫婦、数年前に飛鳥に戻っており今回 お客の接待、お食事の世話 etc.

されて助かったご様子。「奥さんがいれば、もっと接待しっかりできたのに」等、家庭内のことためらいなしに話される。ー「奥さまの早いお帰りを祈ります!」と車を後にした。

高台で眺望の良い岡寺 竹やぶの先に橘寺がある。

岡寺

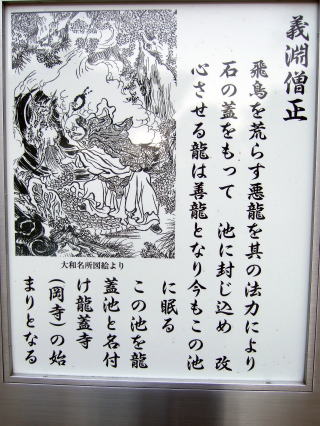

天武天皇の皇子である草壁皇子(くさかべのみこ)の岡宮を義淵僧正が拝領して寺としたのでこの名があるが、正しくは東光山龍蓋寺(りゅうがいじ)。弟子の道境が整備したという。本尊の如意輪観音坐像(天平時代)は高さ約4.8mで、朔像としては日本一大きい。弘法大師が日本、中国 インドの土を持ち寄って作ったとされる。義淵僧正は優れた法力の持ち主でもあった。 近くに農地を荒らす悪龍がいて、義淵僧正の法力によって小池に封じ込め大石で蓋(ふた)をした。この伝説でそれまでの観音信仰に厄除け信仰が加わり、日本で最初の厄除け霊場となった。

龍蓋池

三重本塔

日本最大最古の朔像観音 如意輪観音像 道境造 天平末期 ⇒ 左像の顔部分

from pamph

from pamph from pamph

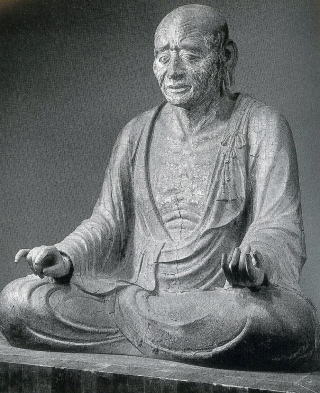

義淵僧正像 木心乾漆造 国宝 奈良国立博物館寄託

十三重石塔

「 けさみれば 露岡寺の 庭のこけ さながら瑠璃の 光なりけり」

岡寺 ~ 石舞台

岡寺の近くに鳥居が立っていた。

江戸時代の色濃く残すこの通りに虫籠窓(むしこまど)ありました。↑風情ある住まいですね。

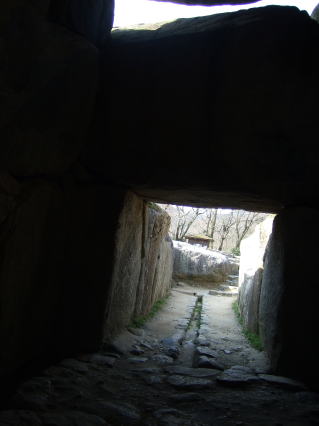

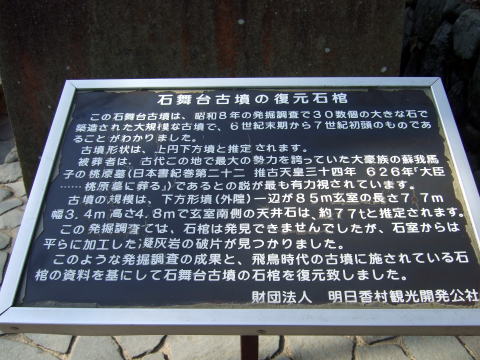

石舞台

横穴式の石室の広さは約8坪。 使われている石の総重量やく2300t、中でも最大の巨岩である天井石は77t。 古くから封土が失われ、 上が平らで、舞台のように見えるため、この名がついた。この付近に蘇我馬子の邸宅があったことから、 626年死んだその墓とされているが確証はない。

素材の石は談山神社のある多武峰から運ばれたといわれてる。 日中は玄室に入れる。

きつねが舞台で舞ったという伝説あり。

周辺は歴史公園として整備されていて 春は桜がきれい。

石舞台 ~ 伝飛鳥板蓋宮跡

これは○○。 not an eye sore 見て きれい&楽しい。

飛鳥京観光協会

いらっしゃいませ。

飛鳥のおみやげにこれはいかが!

手作り風ポスト かわいいです。

飛鳥板蓋宮跡の立つのどかな村風景

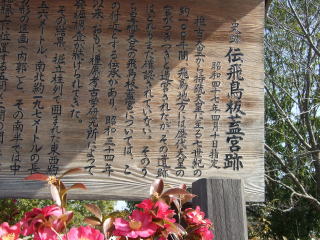

伝飛鳥板蓋宮跡(でんあすかいたぶきのみやあと)

飛鳥板蓋宮は皇極天皇の宮殿。ここで中大兄皇子と中臣鎌足は蘇我入鹿を暗殺し、大化の改新の幕が開いた。 このあたりは古代の飛鳥の中心地で天武天皇の宮殿、飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)もここにあったと考えられている。

9:50 9:50

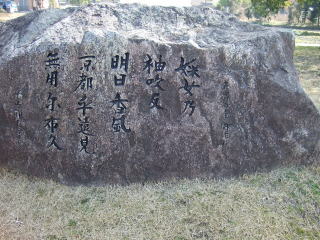

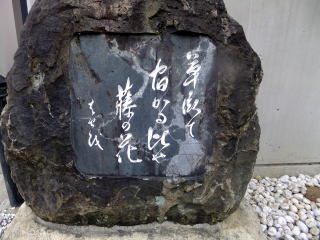

志貴皇子 志貴皇子

「采女(うねめ)の 袖吹きかへす 明日香風 京(みやこ)を遠み いたづらに吹く。」

平山 郁夫 謹呈 口語訳(采女の袖を吹きひるがえすべき明日香の風は、都が遠いのでむなしく吹いている)

石に彫られたこの万葉の歌 甘樫の丘にもありました。 現代人に愛されてる歌ですね。

橘寺

仏塔寺を背にした橘寺は四天王寺式伽藍の大寺であったことが確認されている。寺院としては異例の東面ちう特殊な遺構。

聖徳太子の生誕地。当時ここには、橘の宮という欽名天皇の別宮画あった・太子は、その第四皇子の用明天皇と穴穂部間人皇女(あなほへのはしひとのひめみこ)を父母とされて、572年にこの地で誕生す。

太子建立 七カ寺の一つといわれる。 太子殿(本堂)の聖徳太子坐像は、室町時代の作で重要文化財。他に蓮華塚、三光石、観音像、橘寺式石灯も重要文化財。太子殿の左横に飛鳥時代の石造物、二面石がある。

東門から入る

狛犬が入り口に?! ここは由緒ある太子建立寺です。

二面石 右が善、左が悪を表す。

三光石

太子、経をご講讃の時 太子の冠から日月星の光輝き不思議なことつぎつぎ起こり天皇驚かれ、この地にお寺を建てるよう太子に命ぜられた。

日羅像

from pamph from pamph

日羅像百済 から帰朝した太子の師 九世紀半ばの作。像形 から地蔵像と思われる。 一本造りで刀の刻み鋭く、全体として簡潔な手法でまとめてある。翻波式(ほんぱしき)形式化されていない。

from pamph from pamph

十六世紀初めの聖徳太子像。 太子35歳の時

如意輪観音像 重文

from pamph

同上 如意輪観音 重文

聖徳太子の愛馬 黒馬

橘寺の前、道路の向こう側に川原寺が見える。

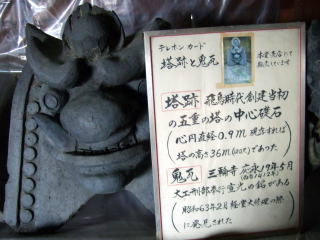

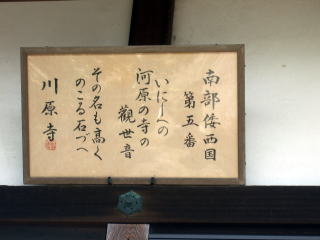

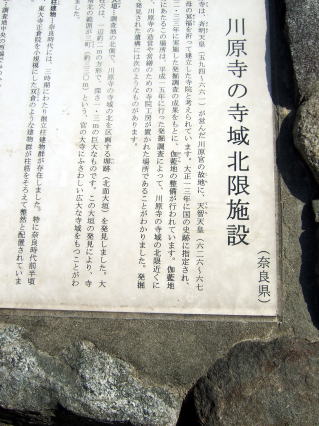

川原寺

薬師寺、飛鳥寺、大官大寺と並ぶ飛鳥の四大寺といわれるが、創建の詳細など不明で、謎の大寺とも呼ばれる。 幾多の火災に遭い、17世紀頃には荒廃した。 現在はその跡地に大理石の礎石や塔跡が遺功として残っている。

「飛鳥川 淵は瀬となる 世なりても 思ひそめてむ 人は忘れじ」

「古今集」 口語訳

飛鳥川は流れが速く。淵がいつのまにか瀬となるほどである。 同じように全てが変わっていく世の中であっても、想いを寄せたあの人のことは決して忘れまい.....

寺を後にして、酒船石に向かうところでウオーキングの女性に会い1時間程、同行し会話を楽しむ。「紹介したい場所があるから」と川の向こう側、飛鳥川の橋を渡る。と そこには 川原寺の礎石があった。

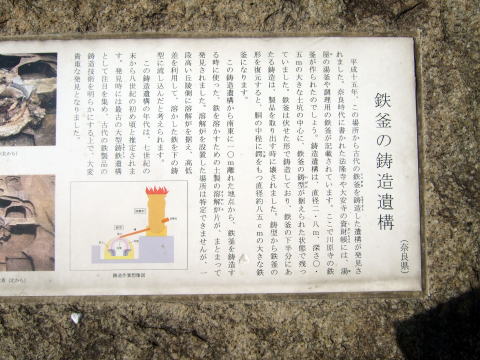

読みづらいが、ここは鉄釜の鋳造sるところであったらしい。 奈良時代、法隆寺、大安寺の湯釜、鉄釜がここで作られた と記載されている。直径85cmの大きな鉄釜が。この遺構から10mさきで鋳造するための鉄を溶かすために使った土星の溶解破片が発見されていると記載されている。 鋳造遺構の年代は7世紀から8世紀の初めごろと推定されます。 貴重な発見だったようだ。

蛇足ながら先ほど案内してくれた元気な女性(66歳)は毎日2時間この周辺を歩くと言っていた。 このような広い海原が広がる散歩道が自宅の近くあることがとても羨ましく思えた。

旅は楽しいけれど、人との出会いもいいもの。 ウオーキングのその女性と歴史の話が続いたー何故か江戸時代、秀吉、淀君まで話ははずみ、いつのまにか酒船石遺跡のところに着いたのでお別れ。refresh

できて元気上々。

酒船石遺跡

酒船石(さかふねいし)は、ふるくから酒や油を搾る道具だとか、薬を作る道具であるといわれてきて、飛鳥の古代ロマンをかき立てる謎のひとつ.近年、丘陵の北側の麓から石敷広場と湧水施設と推測される亀形石造物などが見つかり、遺跡全体が、水を用いた祭祀場と言えそうだが依然謎に包まれている。

周囲はうっそうとした緑いっぱいの竹やぶである。

酒船石

長さ 5.5m、幅2.3mほどの石板の表面に幾何学的模様で彫られている。

謎の酒船石は私たちの心の想像をかきたてる、ロマンするヨロコビ。。。

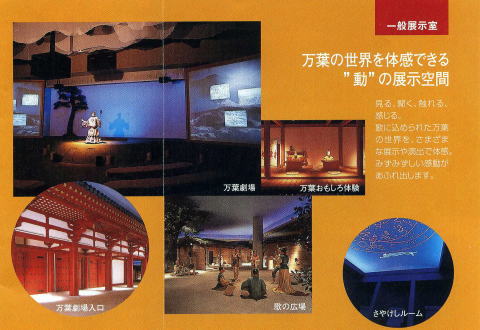

奈良県立万葉文化館

万葉を楽しむために

from 万葉文化館 pamph

歌の広場

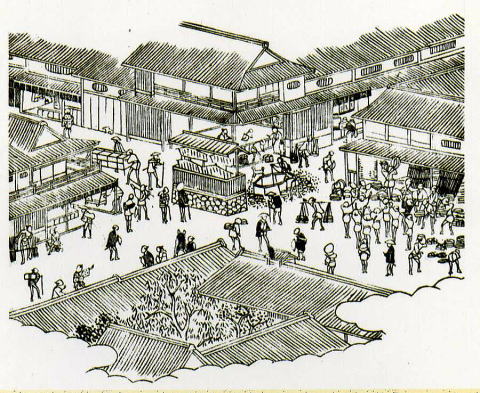

等身大の飛鳥人の生活

海石榴市をはじめ東市、西市、軽市などをイメージした古代の市空間を再現します

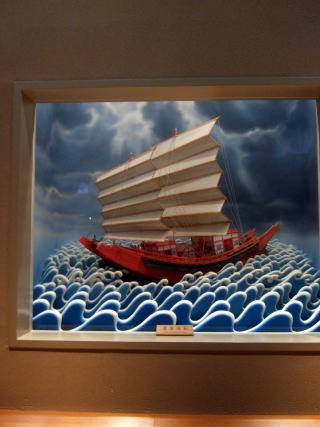

遣唐使船

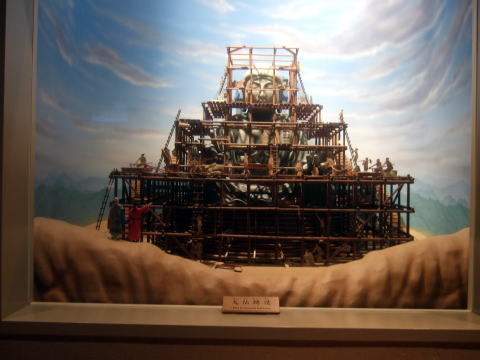

大仏鋳造

展示学習コーナー

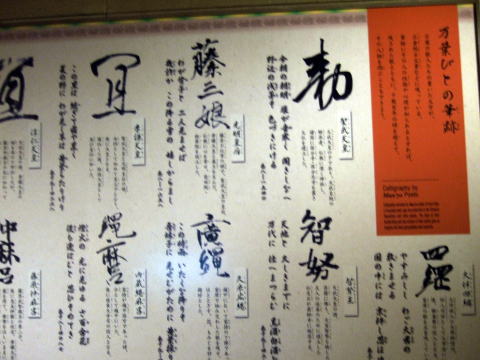

飛鳥歌を文字で表現

飛鳥人の筆跡

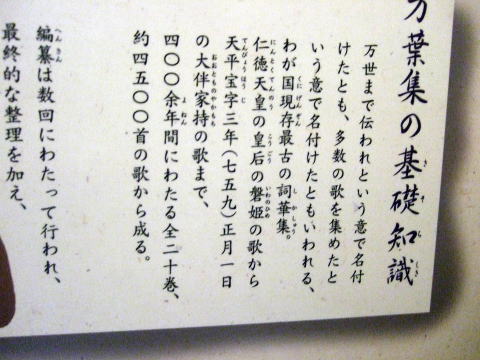

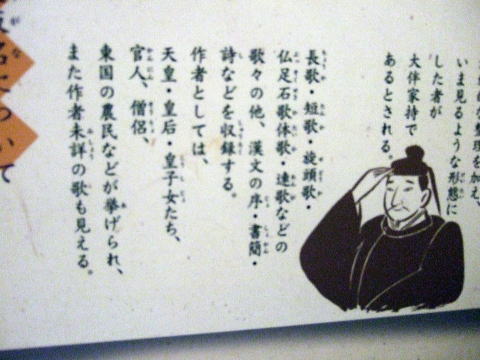

万葉集の基礎知識

万葉集 形態

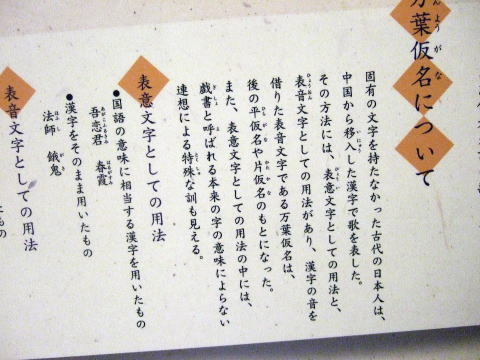

万葉仮名について

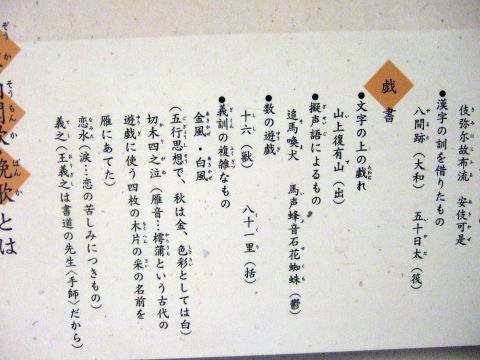

戯書

歌の種類

歌を通して男女が誘い合う歌垣の様子を常陸国風土記や日本書紀に載せられた物語をファンタジックな紙芝居風アニメーションで紹介します。

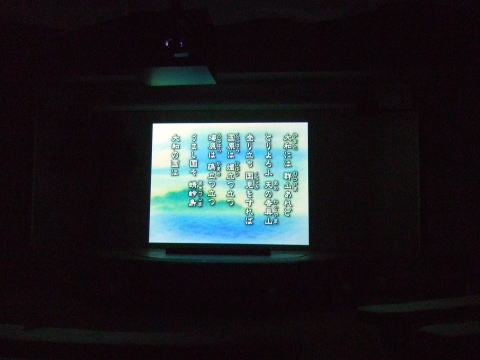

万葉劇場

「額田の王」 上映 他には「柿本の人麻呂」上映する。

「額田の王」 の LAST SCREEN の 歌

大和(やまと)には群山(むらやま)あれと

とりよろふ 天の香具山

登り立ち国見をすれば

国原(くにはらは鷗(かもめ)立つ立つ

うまし国を靖つ島

大和の国は

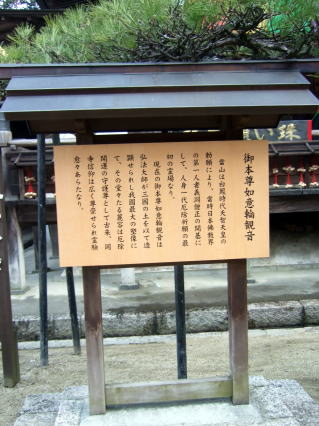

飛鳥寺

蘇我馬子により推古天皇4年(596)建立。日本初の高句麗式伽藍を備えた本格的寺院。寺の規模は法隆寺の約3倍、築造には20年という大工事であった。 当時の建物は残っていないが鞍作止利(くらずくりのとり)の手による日本最古の仏像、飛鳥大仏をみることができる。(蘇我氏滅亡後も官寺に準じた扱いを受け、平城遷都とともに移転し元興寺と名を改めた。)

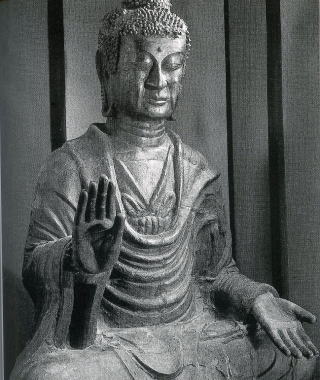

本尊 飛鳥大仏、 釈迦如来像 重文

釈迦如来像は推古十四年(606)または同17年,止利仏師によって造られたとされる。鎌倉期初め火災などで損なわれ、 当初の部分はわずかだが、全体に北魏風の面影は留めており、仏教史上の重要な記念物である。

かっての中金堂の跡に建つ飛鳥寺本堂

西門を出た先には、中大兄皇子に斬殺された蘇我入鹿の首塚といわれる五輪塔が立つ  蘇我馬子の首塚 蘇我馬子の首塚

蘇我入鹿の首塚

鉄砲玉作るため寄進し、現在の鐘は戦後造られた

バスは一路 飛鳥寺~橿原神宮駅へ 近鉄橿原神宮駅

橿原神宮

橿原(かしはら)神宮は(第一代の天皇、神武天皇が畝傍の麓、橿原の地に宮を建てられ即位の礼を行われた宮祉)に明治23年創建された。神武天皇と皇后 媛たたらい五十鈴姫(ひめたたらいすずひめ)が祀られている。もともと神武天皇は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の曾孫、日向(ひゅうが)の国、高千穂におられましたが、天下の政治(まつりごと)をおこなうためはるばる大和にこられて国の基を建てられた。

神宮前から一直線に橿原神宮に向かう。 12分程で正面、第一の鳥居を通る。 ここから白い玉砂利が敷かれた参道をこの広大さに驚きつつもさくさく音をさせ玉砂利の上を進む。。周囲の清々しい空気に包まれてかなりな距離を歩いてきたがここでパワーを頂いたようで不思議なほど元気な自分がいた。

かくもとにかくこの神社の広大さはすごい!、宮 域 15万坪以上あると聞いたけど、ええと15万坪かける3.3≒495k㎡ 途方もない広さですよね!

玉砂利の上、歩くとサクサク音がして 気分爽快!!

手水舎 南神門 手水舎 南神門

表参道を西に進むと南神門。 手と口を清め 表神門の石段を上がり神域にーそこには畝傍山を背に雄大な社殿を目前にする。 南神門は素木(しらき)八脚門で、屋根は切妻造りの桧皮葺です。

奈良県のパワースポット

橿原(カシハラ)神宮は畝傍山の麓にあり、橿原神宮は奈良県内の初詣り客数ランキングでは、常に春日大社についで第二位、三位は桜井市の大神神社です。

外拝殿 左側部分

外拝殿 右側部分

畝傍山を背景に両脇に長い回廊ある入母屋造りの外拝殿は昭和14年に完成、昭和の秀逸な神社建築。外拝殿の石階段を上がると、正面に内拝殿が見えます。 短時間でしたが この景観は大和の神を崇敬するに誠にふさわしく敬虔な気持ちが自然にこみあげてくる気がした。本殿では2礼2拍手1礼で拝し、恭しく祈祷をした。

15:31

橿原神宮 北東の鳥居

橿原神宮の北東の鳥居を通って国道を渡ると、神宮に似た広い道が続く。 10分程歩いてようやく橿原考古学研究所の入り口に着いた。

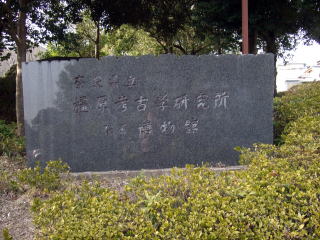

奈良県立橿原考古学研究所付属博物館奈良県立橿原考古学研究所付属博物館

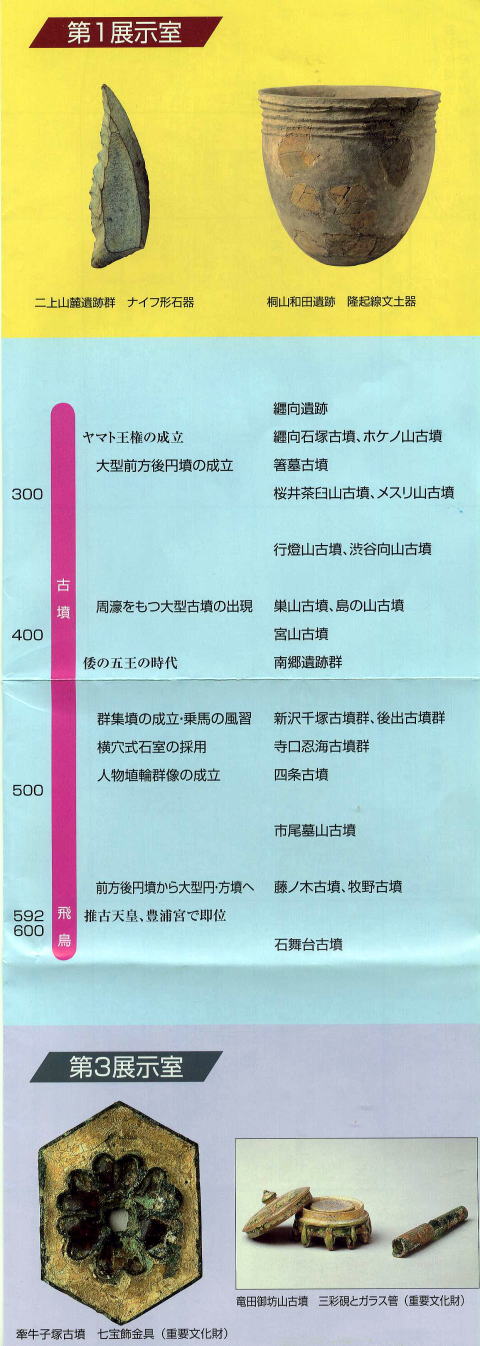

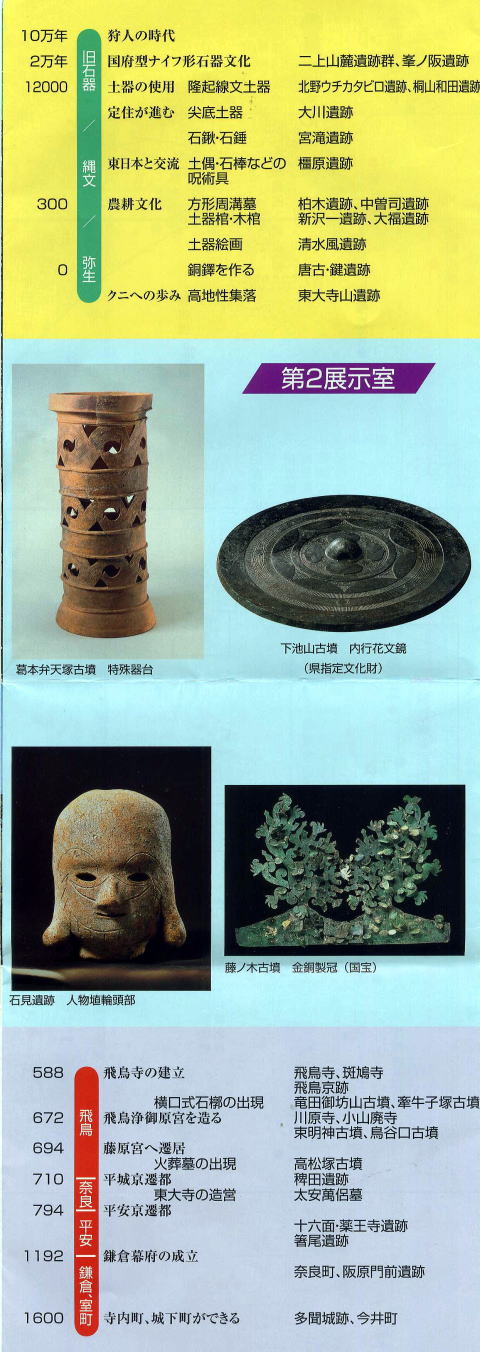

橿原考古学研究所が発掘調査した県内各地の遺跡の出土品など約5万点を展示。なかでも奈良が日本の中心だった古代の資料はみどころで、国宝の藤ノ木古墳の出土品など発掘時に大きくほうどうさあれた資料も多い。「所要60分」。 埴輪も多数展示されてる。

博物館のパンfレット

第1展示室 & 第2展示室 にある展示品 at random 抜粋したものにすぎません。

宮山古墳 柳本古墳

|

|

|

| 下池山古墳 内行花文鏡(県指定文化財) |

藤ノ木古墳 金銅製沓(国宝) |

金銅沓 古墳時代 (復元品) 藤ノ木古墳

博物館見学に要する時間は限られた時間しかない。 けれど館内ではボランテアーガイドさんに前もってお願いしておけば自分の見たい場所へ または所要時間内で終わらせるべく案内は万全。親切なガイドさんに感謝します。 本当に助かりました。 館内

殆どの展示品撮影 o.k.

17:03 17:03

back to top

My Nara

早春の旅

Mar. 08(Fri.)

|

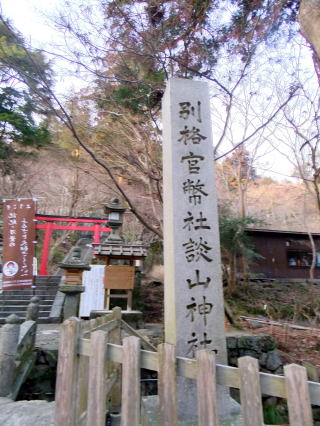

談山神社 ・祭神「藤原鎌足」

中大兄皇子と中臣鎌子(後の藤原鎌足)が大化の改新の

相談した場所とされている。 |

3/8(金)

大和八木(近鉄大阪線) ~ 室生口大野/室生口大野から歩5分で大野寺/大野寺からバス、14分で 室生寺前に到着/室生寺前 ~ 桜井駅/桜井駅からバスで談山神社へ

宿泊 : ホテル河合

八木札街(やぎふだのつじ)

奈良盆地は古代より東西に横断する横大路、南北に縦断する上ツ道(かみつみち) ・ 中ツ道(なかつみち) ・ 下ツ道(しもつみち)という幹道路がありました。この二つの街道の交差点が「八木札の辻)で、界隈は、伊勢参り、大峯山への参詣巡礼などで、特に賑わっていました。中央に高札、 平田家が描かれています。高札の脇の六角形の井戸は半分になってしまいましたが、現在も平田家南側にあります。

絵図 1853描く

ホテル河合は近鉄大和八木駅から徒歩7分、室生寺、桜井、山の辺 を巡るのに好適。またホテル周辺は大和古道に面 し、江戸時代からの古い町並みを残しており、大変風情豊かである。 レトロでどこかなつか しさの感じられ日毎、その空気

、雰囲気が身に馴染む風で心地よい。通りの照明もやわらかい光で目にやさしい(白内障になると強い光はまぶしいのであ る。) たまたま高校生と駅まで話す機会あり、若い頃の自分を重ね思う; 時代は移り変わっても、同じ様な進学、部活問題をかか えてる。でもその学生的純粋さに親近感がもてた。 いろいろここには良き古き時代が残っている気がしてなら

ない。

ホテルの部屋、設備、風呂、宿泊費etc. 満足。 機会あればまた利用したいものです。

ホテル 河合 北八木町 周辺

辻交流館 (旧旅籠)市指定文化財、東の平田家 二階階段上に板戸あり、戸締り用で下に下がる 辻交流館 (旧旅籠)市指定文化財、東の平田家 二階階段上に板戸あり、戸締り用で下に下がる

くちの間 土間

階段上 二階客間

二階客間 襖上、花鳥風月風くり抜き彫刻 1. 二階客間 襖上、花鳥風月風くり抜き彫刻 2.

二階家 江戸時代 ホテル河合ロビー

ホテル河合 の前に芭蕉の句碑が立っている。 この句は芭蕉が貞享五年(1688)4月11日(旧)「笈の小文」の

旅で八木町に一泊した時のものである。

「草臥れて(くたびれて) 宿かる比(ころ)や 藤の花」 はせ越(芭蕉)

大和八木(近鉄大阪線) ~ 室生口大野 車窓風景

大野寺 白鳳九年(681)弘法大師開創。

本尊 弥勒菩薩安置して慈尊院弥勒寺と称す。後、地名を名づけて大野寺と称す。 垂枝桜の咲く頃 さぞ美しい眺めで賑わうことでしょう!

「丈六乃みろく菩薩は岩かべに

まさやかにます月のあ里阿け」

矢沢 孝子作

弥勒磨崖仏の造顕

大野寺の対岸に弥勒磨崖仏の造顕がなされた。 鎌倉初期(1207) 下に大きな画像ありー参照

大野寺の眼下、宇田川の清流流れる風勝地。

参照

弥勒仏像磨崖仏(みろくふつぞうまがいぶつ)。高さ十三メートル.白鳳時代に造像された笠置山の弥勒石像

(1331に焼失)を模した。 後鳥羽帝の発願による。作者 宋の工人と考えられる。

平安末期、末法思想はびこり、弥勒の下生を願って造られたものだろう。

宇田川沿いにバスは一路室生寺へ向かいます。 両側に深い緑の樹木を見てると気持ちが安らぎます

人家が見えてきました。

まもなく室生寺です。 まもなく室生寺です。

歴史を感じさせる趣ある旧家

女人高野

室生寺

太鼓橋は改築中でしたので手前の橋を渡って室生寺へ。 朱色の太鼓橋、山の濃い緑背景に美しい。

女人高野 室生寺

奥深い山と渓谷に囲まれた室生の地は、太古に火山帯の中心部、神々の座ます聖地と仰がれていた。奈良時代の末期、山部親王(後の桓武天皇)の御病気平癒祈願が興福寺の高徳な僧によって行われ卓効あり、勅命により室生寺創建された。 以来、室生寺は、山林就業の道場として、また法相 ・真言 ・天台等、の寺院として独特の仏教文化を形成。厳しく女人を禁制してきた高野山他に対し、真言道場として女性に参詣を許してきた。

仁王門

よろい坂手前の広場 よろい坂 シャクナゲが両側に並んでる。

金堂

伝釈釈迦如来像 国宝 金堂 薬壺を持たない薬師像の一例。全体に均衡もよく顔立ちは穏やか、衣も薄く衣文線も十一面観音像に近い。衣文の稜線に沿って載金が施されている。

十一面観音像 国宝 金堂 檜材の一本造り。元は彩色の像だが, 現在は剥落。絵巻に見られる鼻や口、強く張った頬などに平安期の女性の豊麗さ目立つ。 衣文のひだは室生寺様と いわれる 浅く細い線を強調。 頭部が小振りでほっそり長身憧れる人も多い。

灌頂 堂(かんじょうどう) 本堂 国宝 鎌倉時代

灌頂 堂は真言密教の最も大切な法儀である灌頂 を行う堂で灌頂・修法の ために建てられた建物である。

拝所

弥勒堂 鎌倉時代 (重文)

三間四方柿葺の堂。修円が興福寺の伝法院を受け継いだものと伝えている。弥勒菩薩立像(重文、平安初頭)、釈迦如来座像(国宝、平安初期)

拝所

五重塔 国内最小 平安前期建立。 16.7m

五重塔の相輪は大変珍しい。勾配ゆるく軒の出の深い檜皮葺屋根は、朱塗り柱、白壁と心地よい対照を保つ。室生山中最古建築。相輪は普通は水煙だがこれは宝瓶を載せ宝鐸をつりめぐらせ天蓋を作ってあり他に例がない。平成12年平成10年の台風による損傷を修復。

降雪の節 急坂 かなり上り下り....... 体調良好、前の人追い越して先へと...

途中 カメラ片手にもって すいすい下山してくるお嬢さんとあいさつ。 しばし写真撮影の会話 はずむ。

彼女は購入して日浅い一眼レフの大型カメラに早く慣れたいとのこと。帰宅後 彼女の web page 開いてみる。 かなり

車で気軽に各地を訪れ撮影してる様子ーよくあちこち遠くまで出かけてるのに感心させられた。

いやいや映像はたいへん

美しく興味深い被写体をみられるのでこれからも楽しませていただきます。

Google 検索: 「ワンコさんといっしょ」

常灯堂(位牌堂) 右は詰所 常灯堂(位牌堂)内部

superb biew !!

320段 上にある位牌堂 脇 見晴らし台 ここから先に見えるのは 七重石塔。

superb biew !!

奥の院を後にする。 12:59 表情ゆたかなお地蔵さん達です。

室生寺の商店通りでめずらしいものを見つけては買い込む。手作り木彫りしゃもじ、葛粉、干うどんなど。 元気なおばさん草もち作ってる。お昼は草もち一個110円也ー作りたてのよもぎの香りがしとても美味しかった。そういえば奈良まちの店先で焼いてるおもちも結構なお味であった。焼きたては最高!

室生寺バス停 坂上の旧家はしっとり自然と溶け合っている。

桜井駅 ~ 談山神社

桜井駅から談山神社行きバス終点 15:50発

談山神社から帰りのバスの時刻が心配で近くのおばさんに尋ねたら5,6人全員あれこれ心配してくれ恐縮した。こんなに見ず知らずの人に親切にしてくれるとは!

16:20 談山神社 うすずみ桜 傍 に到着す。 最初に 帰りのバスを訊ねたおばさんは談山神社の近くまで案内してくれた。

談山神社

大和多武峰鎮座 談山 神社 ; 御祭神 藤原鎌足公を祀る 舒明 ・皇極二代の天皇の世、蘇我蝦夷と入鹿は国の政治をほしいままにしていた。中臣鎌足は(後の藤原鎌足)たまたま蹴鞠会(飛鳥寺)で中大兄皇子にまみえることができ「大化改新」の談合を多武峰(とうのみね)の山中で行いました。 後にこの山を「談い山」と呼び、談山神社の社号となった。

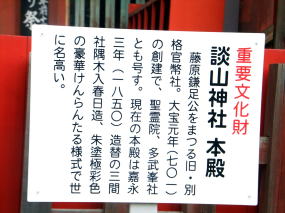

拝殿、本殿、東殿と重要文化財の建物が林立し、朱塗りの本殿は、のちの日光東照宮の手本になった。「関西の日光」の異名あり。

正面入口 ・ 談山神社二の鳥居

権殿(中央) 重文

談山神社 権殿(ごんでん) 権殿では、室町時代より延年舞や能が演じられてきたとのこと。

階段の下 けまりの庭 970年建立。現在のものは室町の再建。・・・祭神:マダラ神(芸濃・芸術 ・魔除け ・厄払いの神)芸能、芸術にたずさわる人たちの守り神。

談山神社 総社本殿

極彩色文様や花鳥の装飾は 絢爛豪華な社殿で日光東照宮の手本になった

重要文化財 閼伽井屋(あかいや)

談山から流れる滝があり、清水が流れる。「癒しのパワー」はこの滝に期待されそう。定慧和尚が法華経を講話していた時、龍王の出現があったと伝えられている。

世界唯一の木造「十三重塔」

室町再建の塔は高さ約17m、 木造十三重塔としては現存唯一のもの。

藤原氏の祖である中臣鎌足の死後の天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を摂津安威の地から大和のこの地に移し、十三重塔を造立したのが発祥である。

上の撮影時刻は16:34 で 下は 16:35 1分でかくも明暗の様変わりの違いに驚いた。

総社拝殿 寛文8年(1668)の造営。(重文)

談山神社拝殿は朱塗り舞台造りです。永承17年(1520)造営。中央の天井は伽羅(きゃら)香木で造られています。

神廟拝所 (重文)

もともとは妙楽字の講堂として使われていた社殿で、内部の壁には羅漢と天女が描かれている。 現在の社殿は1668年に再建されている。

総社楼門 (重文)

十三重塔から石段を少し上がると楼門があります。 楼門と拝殿はつながっています。

摂社東殿 . . .祭神: 鏡女王、定慧和尚、藤原不比等 (縁結び)

伝954年建立、現在のものは1619年に建てられた本殿を1668年に移築した社。元は妙法堂、江戸時代には本願堂。現在は縁結びの社として崇拝されています。 毎年6月第2日曜日には、鏡女王をおまつりする「鏡女王祭」がおこなわれます。

東殿の中央に鏡女王イメージされたものがあります。

16:47 陽も沈みかかっており、そろそろ最終バスに乗るべくバス停へ急いだのですが、

あると思ってたところにバス停が見つからず(方向音痴のためでしょう?)右往左往する

ばかりで気はかなり焦ってました。 そこへ通りかかった車にバス停を尋ねると何と

「桜井駅なら通るから私の車で送りますよ。」っていわれ、 とても嬉しかった。

その親切なご夫妻に奈良の感想を求められ、なにを言ったか思い出せないけど、楽しい

ドライブができた」と とても喜ばれ別れた。 なんともいい気分。「今日も良き日であった。」

これから何を食べましょうか。 Very hungry!!

back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

Images for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified, or

reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文

|

|

|