|

|

My Kyoto Fumiko Mabe

早春の旅

Feb. 7~Feb. 9, '19 |

渡月橋から上流を大堰川おおいがわ(保津川)

|

Feb.7 平安神宮、金戒光明寺、吉田山、真如堂 Feb.8 渡月橋、広隆寺、広沢池、大沢池、大覚寺 Feb.9 桂川、 渡月橋、 法輪寺、 清滝川、 愛宕念仏寺、 化野念仏寺、 祇王寺

2/7 (木)平安神宮、金戒光明寺、吉田山、真如堂 宿泊:ファーストキャビン 京都河原町三条

国の名勝

平安神宮 敷地面積約万坪(約1万坪の日本庭園「平安神宮神苑」を含む)

平安神宮は平安京の模型として訪れるべき重要な京都の名所です。 平安遷都記念千百年祭に(1894年の明治27年)あたり京都市民は桓武天皇の御威徳をたたえ平安京を偲ぶ(しのぶ)京都らしい壮大で優美な建物を計画。伊東忠太工学博士は平安京の遺跡、文献をあさり鎌倉時代の絵画資料より大極殿の形をまねて設計。日本庭園・神苑は明治~昭和の名造園家7代目小川治平衛(植春)が20年以上かけて造った名園。

社殿は1895年(明治28年)平安京の大内裏、朝堂院を縮小(約8部の5)にして復元したもの。本殿は1976年(昭和51年)1月1日未明に出火し焼失1980年春に再建された。

参道の大鳥居は24.4m高さ、国の登録有形文化財。

応天門(應天門)

実に美しい建物に平安京を偲ぶ。朱丹の柱、瑠璃の瓦、そして白の壁が美しく王朝の華麗な姿を想像いたしました。この輝いて見える瓦は中国の唐三彩(唐代の緑、茶、黄色)また その前の漢の緑釉の系統だそう。当時として多く使われた貴族好みの大変な技術と失費であったそうだ。丸瓦の紋様は全て蓮弁(八葉復弁)で仏教寺院文化の影響の大きさをを知る。屋根の両端には飾り瓦のし尾がおかれている。

パノラマ画像

左から額殿、白虎楼、中央の大極殿(外拝殿)、蒼龍楼 from left Gaku-den, Byakko-ro Tower, Daigoku-den(at

thecenter),Soryu-ro Tower,Kagura-den

大極殿(だいごくでん)重文

手水場 蒼龍像

*白虎楼像の手水場撮り忘れで次回です。

神楽殿 登録有形文化財

蒼龍楼 重文

蒼龍楼:西方の白虎楼と共に平安京朝堂院の様式を模したものである。屋根は、四方流れ・二重五棟の入母屋造・碧葺が施されている。

*重要文化財: 大極殿、東西歩廊2棟、蒼龍楼、白虎楼、応天門

左近の桜

神苑散歩は次回の予定.

金戒光明寺(こんかいこうみょうじ) 掲示あり。 わきの壁には守護神ありでこのようにして町内の人たちには安心をもたらしてくれる大切な一角なのです。観光客で賑わう平安神宮を後に人気のない裏通りを進むとすぐ岡の上に金戒光明寺の山門へと石段を上る。

浄土宗最初の寺院

金戒光明寺(こんかいこうみょうじ))通称:くろ谷さん(くろだにさん)本尊:阿弥陀如来

法然上人43歳の1175年 比叡山の修業の後この黒谷で草庵を結んだ。浄土宗七大本山の一つで 山越阿弥陀図など文化財を所蔵する。

11:00 11:00

山門

楼上正面に小松上皇 筆の「浄土真宗最初門」の勅額が掲げられ法然上人の開かれた浄土教の教えがここから始まったことが示されている。

11:06 11:06

御影堂(大殿) 昭和の模範建築物。

昭和19年に再建されたもので内陣正面には宗祖法然上人75歳の御影(坐像)を奉安す。

くろ谷金戒光明寺は新撰組発祥の地、新撰組の本陣を置いたことでも有名。選ばれた根源として約四万坪もの寺域、黒谷には大小五十二の宿坊があり。千名の軍隊寄宿のため大方丈及び宿坊二十五ヶ寺を駐屯の為に明け渡したという文書が残されている。特別拝観では御影堂の内部が公開され 幕末の会津藩主松平容保と新撰組芹沢鴨、近藤勇対面したとされるゆかりの間、虎の間が見学できる。そこにおもしろい仕掛けがあるそうで次回はぜひ見たいものですね。

パノラマ↓ 金戒光明寺境内 1

パノラマ↓ 金戒光明寺境内 2 左側に御影堂、右側に納骨堂右半分のみ

本堂の右手前 阿弥陀堂 豊臣秀頼建立。

とても繊細な造りがみられるが風格、威厳のある美しく Great!!。

寺務所

熊谷直実 「鎧掛けの松」 ↓3代目の松

平敦盛を討った熊谷直実は、建久4年(1193)ここに黒谷の法然上人を訪ね、池で洗った兜をこの松の木に掛け、出家したらしい。敦盛を討たねばならなかった事に無常を感じ、それがきっかけで直実は出家したと.....しかし出家したのは土地争いに敗れたからとも。

紫雲の庭 from pamph of Kinkaiji

特別拝観

1934年火災で焼失、1944年に再建された大方丈には、謁見の間、虎の間、松の間などがあります。虎の間には日本画家 久保田金僊筆・虎図が、松の間には今尾景祥筆・松図が飾られており、それぞれ必見です。また、枯山水式庭園・紫雲の庭も見事で、この庭は法然上人の生涯を表現したものとなっています。 次回です。

真如堂へ向かう途中 で 思わずショット。 こちらは画像のみです。 黒谷けんしん院でーす。 真如堂へ向かう途中 で 思わずショット。 こちらは画像のみです。 黒谷けんしん院でーす。

one shot, cozy fantastic gate isn't it! one shot, cozy fantastic gate isn't it!

金戒光明寺~真如堂

この辺りは日常的に散歩したい場所 best 5 になりますが京都人でない夢語りです。

女性の信仰が篤い寺。

真如堂(しんにょどう)・真正極楽寺(しんしょうごくらくじ) 天台宗、本尊:阿弥陀如来(慈覚大師円仁の作)重文984年戒算上人が開創した、比叡山延暦寺を本山とする天台宗のお寺。「慈覚大師円仁の「一切衆生、特に女人をお救いください」という問いに頷いたことから「うなずき阿弥陀」とよばれている。

総門 別名(赤門) 京都府指定文化財

本堂

こちらに「うなずきの阿弥陀」がおかれてるのですが、残念かな! (年に一度11月15日のみ)公開につきということで見られませんでした。

書院へ 右側画像の建物

松の間 鈴木松年(1848~1918)

明治から大正にかけて活躍した四条派の日本画家。上村松園の師。本作は明治24年、松年51歳の作。襖いっぱいに描かれた松を直角に配された事で立体的な構図となっている。

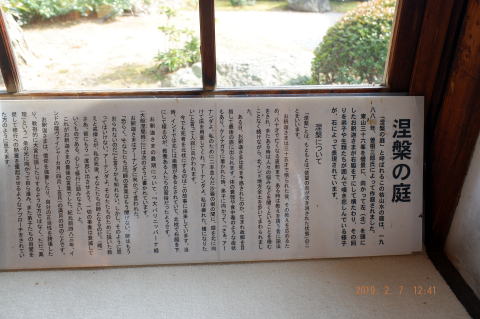

涅槃の庭

1988年、曽根三郎氏によって作庭。

涅槃の庭と呼ばれるこの枯山水の庭が1988年曽根三郎氏によってつくられました。中央上を頭にしたお釈迦さまが入寂され、そのまわりを弟子たちが囲んで嘆き悲しんでいる 様子がが表現されています。借景は十文字山。

左上にはうっすら大文字山が見えています。

↓頭に当たる

13:01 13:01

隋縁の庭(ずいえんのにわ) * 隋縁とは事象が縁に因って様々な現れ方をする。

日本を代表する作庭家 ・重森三玲の孫、重森千青(しげもりちさお)により作庭。

12:52 12:52

三井家家紋 四つ目に因ってデザインされました。

13:00 13:00

真如堂を後に、山門を降りて広い道を右方向を進み 吉田山へ向かう。途中 東北院の由緒ある軒端の白梅を見、しばらく歩いていくと竹中稲荷神社の長く続く赤い鳥居が見えてきた。Ah!鳥居のそばに狛犬が!こちらは稲荷神社ですから狛犬でなくて狛狐でしょうね。

site site

その鳥居の先 少し小高くなったスロープを右に曲がると そこは吉田山。

吉田山の三等三角点を発見

10分程で早くも山頂へ上れましたが 近くへ来たのに 「紅もゆる丘の花」の歌碑を見忘れてました。残念!

吉田山は歴史的には吉田山ではなく神楽岡と呼ばれた左京区の南部に位置する神楽岡の孤立丘。

山は水不足かしら!?と思える木々の生気に欠けてるように見えましたが。..........江戸時代には宴でにぎわったことがあったようですが今はナラ枯れなど深刻といわれ京都大学なども参画し山の自然を回復 再生を目指す活動が始まったようです。.....

頂上近くの方向表示のお陰で難なく吉田神社の入り口着きました。

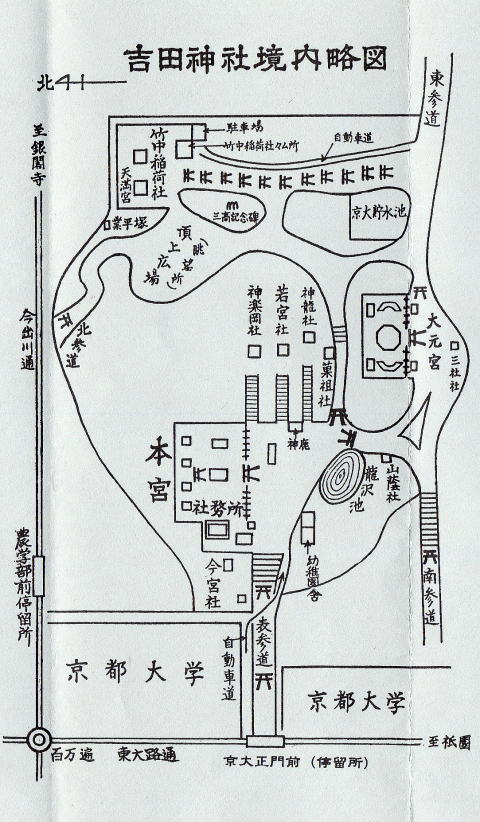

吉田神社 創建:859年

北は青森、南は鹿児島まで八百万やおよろずの神さまがおられる吉田神社。

斎場所大元宮 重文 御祭神:天神地祇八百萬神あまつかみくにつかみやおよろずのかみ

毎月 一日には開門されます。 毎月 一日には開門されます。

歴史

藤原道長は法成寺を氏寺とした時吉田神社を氏神と定めた。 そのため国家的な信仰を受けて栄えた。 祭神も春日神社と同じであるから行事や祭器まで似ている。こんな大事な神社であったから、これに奉仕する神官は古い伝統ある卜部氏があたった。その卜部氏が地名をとって姓としたのが吉田氏。 その子孫に吉田兼俱よしだかねともがおり戦国時代ふしぎな八百万神を祭る大元宮を造って説得。兼俱は 将軍である足利義政と夫人の日野富子を動かして全国の神官と神社をその支配下に置く特権を持つようになった。従来 宮中でこの神祇伯白川家に代わって、吉田家は明治維新まで続く。

吉田神社 本宮 ↓こちらが第四段で右側へ第三段、第二段、第一段の御祭神。

主祭神:建御賀豆智命 伊波比主命

御祭神 ・御新徳

第一殿 健御賀豆知命

第二殿 伊波比主命

第三殿 天之子八根命 学問の神

第四殿 比売神(ひめがみ) 良縁や夫婦和合

手水舎

今日は表参道でなく吉田山の頂上から降りたので東参道、鳥居をくぐりました。やはり表参道から入ると神様も喜ばれて、さわやか気分ちがうのでは、ha!

次回は吉田神社大元宮の毎月一日内覧できる日に来て吉田山の有名な第三高校の逍遥歌碑 etc. を予定しております。 次回は吉田神社大元宮の毎月一日内覧できる日に来て吉田山の有名な第三高校の逍遥歌碑 etc. を予定しております。

吉田神社を後に100mの場所に位置する京都大学へ。

吉田神社鳥居を潜りすぐ前の東一条通りをでて2ブロック先の角を右に曲がるとすぐ 京都大学時計台記念館が見える。徒歩約5分。 本学を象徴する建物である時計台や、エンブレムに描かれている楠も吉田キャンパス内にあります 京都大学は、京都府京都市に本部を置く国立大学です。 通称は「京大」。京都大学は、1897年に帝国大学として 発足。起源は1861年まで遡り、長崎に設立された「長崎養成所」の理化学校がその元となっています。学生の好みや将来進みたい方向が決めやすい ... ↓時計台 樹の後ろになって見えません。sorry!

平成15年完成した百周年記念時計台(100周年記念事業時計台記念館として誕生)はシンボルの楠木の上にはっきり見えておりましたが今は高くなってそれとも楠木に近すぎたかな? 画像に入りませんでした。sorry!

実に見事なクスノキであります。我が庭にありますクスノキは小さすぎ...大きく出来ない!何分狭い庭なんで。

楽しげに跳んでいる学生達の縄跳びを見ている中、私も誘われ 跳んでみたら跳び方をほめられもして超楽しかった。くせになりそう でも チャンスは今はないのが残念!

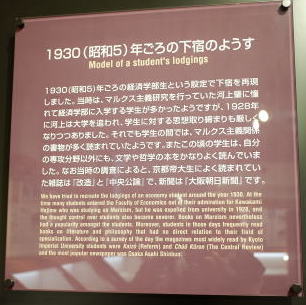

歴史展示室にて

1930年ごろの下宿学生(1794名 全学生の64%)で煙草を多くの学生吸ってたそう。想えば1960年頃お茶の水近くの学生達はまだ貧しい下宿暮らしだった。 そんなバンカラ生を歌うかまやすひろしの「我が良き友よ」を懐かしむ自分がいる。

百周年時計台記念館は記念ホール、迎賓館、レストラン、サロン等の施設は 一般市民も自由に出入りできる日本の大学では類例は少ない。

記念館内部レストランのランチタイムは2:30で終了、正面横「カンフォーラ」で食す。

economical , but taste very good!

今回は市内観光が目的。

簡易宿泊施設ということで、部屋には鍵がかからないので持ち物には気を使わなければいけない。部屋は十分な広さで、ベッドの下が大きな鍵つき引出しとなっているので、荷物のほとんどはここに保管できる。清掃も行き届いていて、1~2泊程度の持ち物ならバッチリなホテルだと思う。立地は河原町三条の高立地、どこに行くにも、何をするにも利便性が高い、お風呂は大浴場やシャワーが利用できるし、使い捨てのスポンジタオルなどアメニティーも充実しいる。食事(朝)は、レセプション脇のテーブルでいただくことになり、少し回りの目が気になるが、お粥モーニングは味、量、見た目など満足のいく内容である。スタッフも着物での接客があるなど、他のビジネスホテル以上に雰囲気を盛り上げようとする、おもてなしの気持ちが伝わった。総合的には、昨今値の張る京都のホテルにおいて、値段、サービス共に素晴らしいと感じた

2/8(金)渡月橋、広隆寺、広沢池、大沢池、大覚寺 宿泊:ファーストキャビン 嵐山今朝はホテル(ロビー)中央テーブルに運ばれた朝食をとることに。 量、味 ともに満足、おかゆさんはおいしかった。

朝食 :ファーストキャビン 京都嵐山 7:00 京都名物のおばんざい朝食満喫プラン600円

ホテル前河原町三条から嵐山まで京都バスで約40分乗車。嵐山は渡月橋のすぐ近くで停車する。バス停の前には桂川が流れる。

渡月橋とうげつきょう渡月橋をはさんで上流を大堰川、下流を桂川という。平安時代からの紅の名所で、舟遊びなどの行楽地だった。鎌倉時代に後嵯峨上皇が亀山殿を造営してから吉野の桜を移植、桜の名所となる。嵐山は地名であり、渡月橋南側の山でもある。 古くは「荒す山」と呼ばれ愛宕あたごおろしが嵐のごとく桜、紅葉を散らすことで「嵐山」となったという。

9:49 9:49

渡月橋から大堰川おおいがわ(大井川)を望む

9:50 9:50

ここから嵐電嵐山駅そばの宿泊するホテルに立ち寄ってから蘭電で広隆寺に向かうことにする。

広隆寺 広隆寺 推古天皇(603年)創建 真言宗系 山号:蜂丘山 開祖:秦河勝

平安遷都で活躍した大陸人のつくった氏寺で蜂岡寺(はちおかでら)、川勝寺(せんしょうじ)、葛野秦寺(かどのはたでら)、秦公寺(はたのきみでら)、太秦寺(うずまきでら)とよばれた。

広隆寺の梅は数こそ少ないけれど、かえって美しさが際立って......

新霊宝殿

広隆寺の木造弥勒菩薩は京都で一番魅力ある仏像であるらしい。キスした学生がいた。木造弥勒菩薩半跏像(宝冠弥勒)こうりゅうじもくぞうみろくぼさつはんかぞう を恋人にしている人は他にも大勢いるという。

その魅力はじっとみつめていると生きた温かみある女性を思わせる姿になってよりちかくに近く触れ合う距離へまでも........弥勒菩薩は中宮寺のとは違う。中宮寺のは崇高さが先に感じられて距離ができる近寄りがたい半跏像を想う。

次回は広隆寺でゆったりゆっくり楽しみたいものです。

広隆寺を後にします。 昼食後 東映太秦映画村(うずまさえいが)バス停1から山越中町まで乗車(所要時間10分位)。 バス停 山越中町下車 ~ 北方向へ歩く。

あたり一面は広々とした 自然~美しい緑の木々にあちこちで花開き見事な公園光景眺めつついい気分で 光沢池へ.....

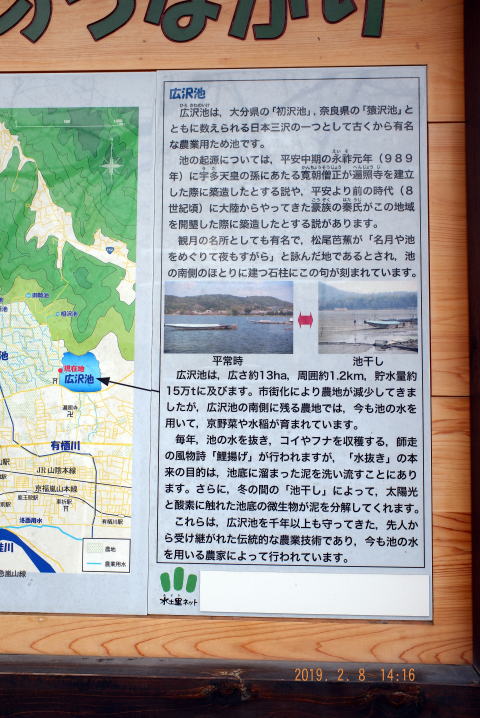

広沢池

13:26 13:26

曇り日で池の向こう岸には霧がたちこめて.....近くの豊かなアート庭園に深く目を奪われてします。 実にこの情景はfantastic!! 造形物の美しさはこの自然環境の中でこれまでにないほど見事で不思議なほど感激してしまった。 澄んだ空気の中 赤の花弁開き その鮮やかさは格別!!

13:38

うっとり自然の美を眺めつつ 先に歩を進める,,,,,右側に大沢池が見えてきた。池の右にはどなたかの別荘が......

岡田茂吉記念館

13: 13:

岡田茂吉記念館の方は思いのほか ざっくばらにお話してくださった。帰宅後 net で見て驚く。岡田茂吉氏(1882~1955 72歳没)箱根美術館、MOA熱海の創設者、画家、自然農法家、宗教家etc.であることを。学生時代目を悪くし画家になるを断念、取引会社の破産、妻と子を早く亡くす不幸が重なる。自らも多数の病気と闘い自然治癒重視の生活を築いていった。茂吉の残した功績はこれからもますます発展&社会貢献に力を発揮していくことを期待したいものです。

13:54 13:54

「名月や池を めぐりて夜もすがら」松尾芭蕉

平安時代には観月の絶好地として王朝の歌人が千代の古道を通って盛んにここの池を訪れて歌を詠んだそうです。

大沢池を眺めつつ クリーンな空気を胸いっぱい吸いリフレッシュできた。 さあ!大覚寺へきました。

弘法大使空海を宗祖と仰ぐ真言宗大覚寺派の本山。

大覚寺 ご本尊は「般若心経」。

嵯峨天皇の弘仁九年(818年)の春、悪疫流行したので嵯峨天皇が心経を書き写し空海に供養させたところ、その流行はおさまったことから大覚寺は般若心経の寺となった。亀山法皇とその皇兄後嵯峨法皇、亀山法皇の御子後宇多法皇の三代院政を執った門跡寺院。*門跡寺院は、天皇または皇族が住職に就いた寺院のことを言う.池の左側有栖川をへだてて「華道芸術院」を経営。そこは華道の理論、実技一般教養、人間完成教育を考えた近代的な芸術院である。

14:47 14:47

14:49 14:49

日本最古の庭池「大沢池」

大覚寺の東に位置し周囲約1kmの日本最古の人工の林泉(林や泉水などのある庭園)。嵯峨天皇が離宮嵯峨院の造営に当たって、唐(中国)の洞庭湖を模したことで庭湖とも呼ばれる。

14:48 14:48

14:51 14:51

玄関門 正門

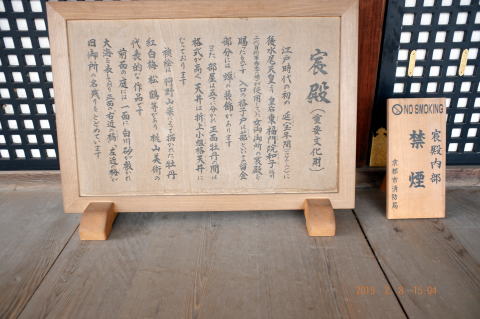

宸殿

玄関を入ってすぐ右側の建物で御水尾天皇の中宮東福門院(徳川秀忠の娘)が寄進したものでもとの宮中紫宸殿を改装したものと言われる。

縁側にしか入れませんが、そこから中の狩野山楽の襖絵を見ることができます。内部も撮影可能です。

襖絵 狩野山楽 複画

大覚寺は御影堂、五大堂(本堂)、霊明殿、御霊殿(安井堂)、正寝殿などの典雅な御所風の建物が回廊によって結ばれ、拝観者は回廊を歩いて狩野派の障壁画などを鑑賞することができます。

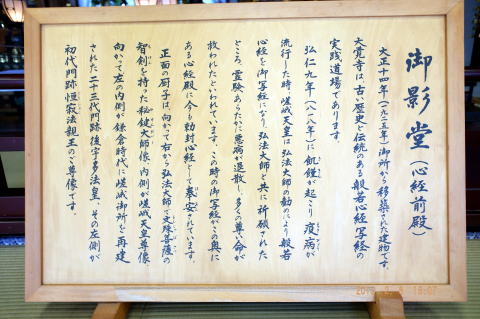

御影堂

15:32 15:32

16:36 16:36

Tenryuji planned on 10th.

2/9 (土) 桂川、渡月橋、法輪寺、清滝川、愛宕念仏寺、化野念仏寺、祇王寺

宿泊: ファーストキャビン 京都嵐山

嵐山 嵐山は南岸にある山だが一般的にいうと嵐山方面一体を指す。帰化人秦氏の開拓地。平安時代の京都の公家は舟遊びが好きで詩、歌、管弦を船中で催おすことで楽しみ自らを解放したのだろう。いまでもその名残りあり、5月の三船祭りや11月紅葉祭りがこの川の上で古儀によってなされている。渡月橋から下流を桂川かつらがわ(おおいがわ) - 今も昔もデートの名所であり近来ますます外国からの観光客を含め相当な賑わいである。自然が美しい風景が心のなぐさみになるけれど中には人出が多いのを悲観して他所へ移転したという友人話を耳にしている。

「嵐山これも吉野や移すらん桜にかかる滝の白糸」 御宇多院

渡月橋より少し下流の松林に立つ石碑。 側面には歌が刻まれている。

「一筋に雲ゐを恋ふる琴の音に ひかれて来にけん望月の駒」 「望月」は満月、「駒」は馬を意味する。 平家物語に小督と高倉天皇の恋 がうたわれ、そのゆかりの場所が渡月橋付近にあったようだ。高倉天皇の寵愛を一身に受ける

小督を、平清盛が宮中から追い払い、嵯峨野に隠れ住んだ小督を源仲国が .小督の弾く琴の音に駒を止めて聴いたというのが「琴きき橋跡」。

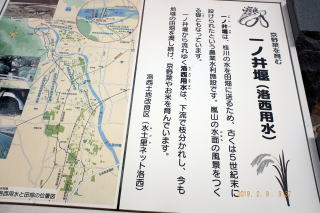

渡月橋から上流を大堰川おおいがわ(保津川)

この川は古くは水害から京都をまもり、付近の水田開拓を行うため秦氏が大きい堰い(関)を造ったという。江戸時代1606年には徳川家康の命で角倉了以すみくらりょういが川底をさらえ、京都から丹波の国へ舟運を通じた。 大石は綱、ロクロで牽き櫓、鉄棒をテコにして石を砕き川底、川幅を工事、完成させたのである。

To Horinji

右側大堰川を眺めながら嵐山モンキーパークの左手にある法輪寺を目指して上っていきます。

嵐山中腹にあって嵯峨の虚空蔵さん で親しまれてきた。

法輪寺 山号 智福山。和銅6年(713年)元明天皇の勅願により行基が創建。 本尊:虚空蔵菩薩。

(重文)宗派: 真言宗五智教団。 文化財:木造持国天・多聞天立像。

清少納言の枕草子には京都の代表的な寺院として挙げられ、本尊のご利益は今昔物語にも描かれています。

本堂

十三まいり'の寺として有名で、数え年13の男子、女子が智恵と福徳を授かるために参詣する。お参りの後、渡月橋を渡り終えるまで決して後ろを振り返ってはいけないのです。 授かった知恵と福徳は戻ってしまうといわれています。

狛牛と狛寅 (本尊である虚空蔵菩薩は丑(うし)年、寅(とら)年生まれの方の守護神

だそうです。)

珍しいです....a, un 右の狛牛さん(実は後で狛寅と知る...).大口を開け, 左の狛牛君は静かに身構えた風で あ。うん。パワーでrefresh

!!

法輪寺 展望台

参拝だけでなく思いがけずに展望台からは嵐山の光景が渡月橋、街、家並みが一望できて素晴らしい場所、法輪寺です。

9:55 9:55

遠くに 山々がそして見下ろすと 空気が澄んでるからでしょう....かわいい梅の花きれい!

9:54 9:54

桜も 見事に咲いて甘い香りがただよう 楽しませてくれました!

ふと 予定では化野念仏寺 行っても その先の愛宕寺までdと予定してたのに何故か気まぐれ気分になって清滝へ行くことに。バス停大覚寺道駅まで歩き京都バス92乗車。約15分で清滝に。清滝バス停 少し手前をトンネル通過........... 長く 暗く 狭い

10:35 10:35

このトンネル 以前 鉄道が走ってたそうな。幅狭いから バスのライトはとても明るく後部も光り輝いて very fantastic time でした。

このトンネルは有名な心霊スポットらしい ;.帰宅後 知ったのだけれど.....道理で? 印象が鮮やかでーす。バスがトンネルを通り抜けるとそこは.山の中、driver

のていねいな説明を受けてあたりを散策。少し下りると清滝川が見える。気まぐれで清滝まで来てよかった!自然いっぱい Good choice!, Ha!

10:54 10:54

ここは東海自然歩道 京都一周トレイルコース。

渡猿橋を少し進むと...まだ赤いレトロなポストあり。...reminds me of good old time

!

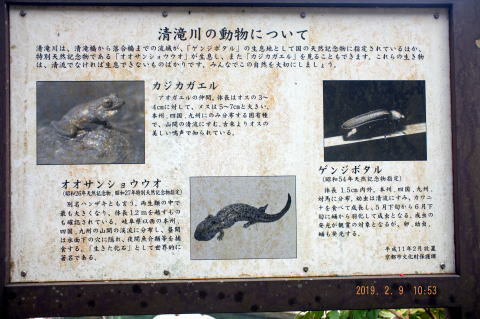

清滝川

与謝野晶子 碑

11:1 11:1

清滝で昼食に美味しい山菜うどんを。 cookさんは神戸出身のこのお店の方に嫁いで今83歳との事...心身ともにとてもお若いのでびっくり! ‘この空気のおいしい自然に包まれて生きる’が若さの源 と、思う本当に! 老いない奥さんにあやかって

ツーショットです。

次回は東海自然歩道 京都一周トレイルコースに沿って愛宕神社、空也滝辺りまで。

嵯峨野めぐりの始発点  12:04 12:04

古来より火伏せの神様として 信仰を集めている。嵯峨野の愛宕(おたぎ)念仏寺

愛宕念仏寺(おたぎねんぶつじ) 宗派: 天台宗延暦寺派寺 御本尊:厄除千手観音

8世紀中頃 称徳天皇によって創建された。延喜11(911年)醍醐天皇の勅願により比叡山の僧、千観阿闇梨中興。

仁王門 創建:鎌倉時代 (京都市指定文化財)

三宝の鐘

本堂(重文) 鎌倉中期再建 (重文) 御本尊は、厄除け千手観音です。

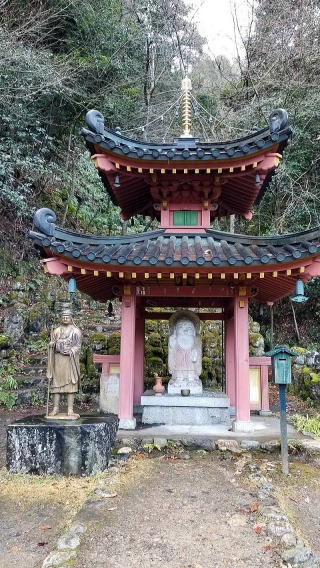

多宝塔 釈迦如来石像が安置。前に伝教太師像 地蔵堂 平安時代初期創建。 火除地蔵菩薩坐像安置

石を拾って父母供養のため塔を造ろうとすると鬼が来て壊す、これを地蔵菩薩が救うというが、そうあって欲しいけど、こちらの地蔵菩薩さんは火除け火伏せの神様として

信仰を集めている。

千二百羅漢

素人の参拝者の彫られた奉納羅漢は当初の目標500体(1981年)から 10年後1200体に達しました。 羅漢の表情は全て違っていて 見てると癒されます。

ふれ愛観音堂

観音様 触れて参拝 ok.です。

愛宕念仏寺 おたぎねんぶつじ といえずに つい、あたごねんぶつじ と なんかいも言ってしまう自分でした。 これで おたぎ寺とお地蔵さんを後に化野念仏寺へ向かいます。 これで おたぎ寺とお地蔵さんを後に化野念仏寺へ向かいます。

愛宕山の愛宕神社の一の鳥居【蔦屋】

嵯峨野 愛宕神社への愛宕街道の出発点、昔ながらの風情と共に独特の雰囲気を醸し出しています.。明智光秀が、愛宕詣でで、おみくじを何回か引いているうちに「吉」と出て

「敵は本能寺にあり」と兵士を京に引き返らせたことで有名です。

平野屋 愛宕神社の一の鳥居前に建つ茅葺きの茶店の創業は江戸時代。鮎料理が主で。

「寂庵」はこの近くの様だけれど.....

平野屋さんからゆっくり17分程歩き化野念仏寺に到着す。

参道入り口

13:01 13:01

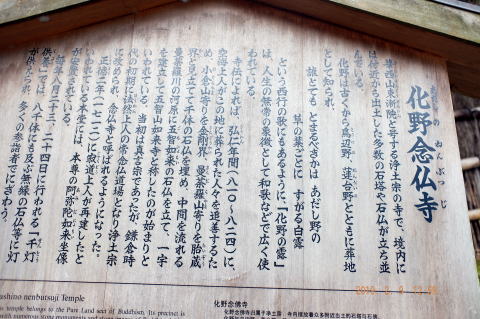

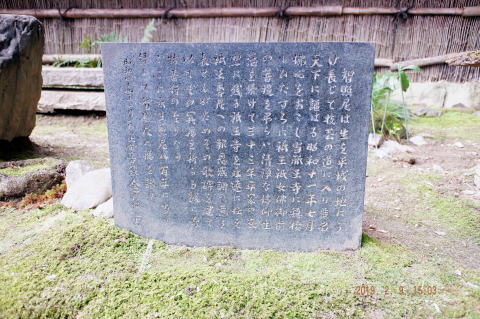

化野念仏寺(あだしのねんぶつじ)

山号:華西山(かさいざん) 宗派:浄土宗。 御本尊:阿弥陀如来(湛慶の作)。 創建年:伝・弘仁2年(811年)

開基: 伝・空海

約千二百年前、弘法大師が、五智山如来寺を開創、野ざらしとなっていた遺骸を埋葬したと伝えられる。 後、法然上人の常念仏道場となり、現在、華西山東漸院念仏寺と称し浄土宗に属する。

空海(弘法大師)が五智山如来寺を建て野ざらしの遺骸を埋葬。後、法然が念仏道場としてから今の寺名に改めた。「誰(だれ)とても留まるべきかは化野の草の葉ごとにすがる白露」 この西行の歌にもあるが化野が墳墓の地としてすでに鎌倉時代いらい有名である。

*化野(あだしの)「あだしの」は「はかない・むなしい」という意味を持つ言葉。

化の字は生が化して死となり、転生してこの世に再び生まれ化る。極楽浄土に往来する願いを意味する。京の都には、東山清水寺の附近に鳥辺野、船岡山の麓北区千本十二坊、蓮台野に上品蓮台寺があり化野と3箇所が亡骸の風葬の場所でした。

本堂

化野念仏寺の西院の河原(あだしのねんぶつじのさいのかわら)

その昔、この地は庶民の風葬の地でもあり、所々に石仏が建立されたと言われています。鎌倉時代末から室町時代にかけて墳墓の近くや路傍に石の供養塔婆や石仏を庶民は立てていたが桃山時代頃から墓標にしていく。 が、被葬者や施主の名は彫られていないものが多かった。室町時代造り方から同じものを量産していた様で中には舟形光背を背にした阿弥陀、五輪塔、多宝塔があるが 記名はない。

境内には、この地に散在していた無縁仏を集めて作られた「西院」=冥土の三途の川にある「賽(さい)」の河原があります。

化野念仏寺の境内には8000体ともいわれる石仏や石塔が整然と並んでいます。

地蔵堂

延命地蔵尊

天満宮

念仏道場のもつ美しい石仏

こちらは二体 舟形光背を持つ鎌倉時代末のもの。その製法は他と違って精緻で均整がとれて衣紋の線も美しい。

あだし野の露は消えるときがなく、鳥部山の煙が立ち去らないでいるように、この世に住み続けるのならば もののあわれなどないことでしょう。この世は無常だからこそ素晴らしいのです。

命があるものを見るにつけても、人間ほど長生きするものはありません。蜻蛉かげろうは朝に生まれて夕方を待たずに死ぬこともあれば、セミが夏限りで死んでしまう。 しみじみと一年を暮らすだけでさえも、この上なくゆったりとしていることです。(にもかかわらず人生に)満足せず、命が惜しいと思うのであれば、千年を生きようとも、一晩の夢のようなはかない気持ちがするでしょう。

あだし野を後にして祇王寺へ

祇王寺 ぎおうじ 山号:高松山 院号:往生院 宗旨:浄土宗(古義真言宗) 本尊:大日如来

開基:念仏房 良鎮 正式名:高松山往生院祇王寺 宗旨:浄土宗 → 古義真言宗

宗派:真言宗大覚寺派(嵯峨御所 一時廃寺 嵯峨山大覚寺門跡末)1905年(明治38年)復興

14:58 14:58

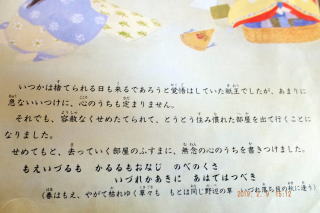

祇王寺は竹林と楓に囲まれたつつましやかな草庵で、「平家物語」にも登場し、平清盛の寵愛を受けた白拍子の祇王が清盛の心変わりで都を追われるように去り、母、妹とともに髪を剃って出家、入寺した悲恋の尼寺として知られています。

萌え出づるも 枯るるも同じ 野辺の花 いづれか秋あはずはつべき 祇王

仏御前の出現で平清盛の愛を失った白拍子の祇王が妹、母とともに隠棲した寺。 後に仏御前も加わり4人で余生を送った。

まつられて 百敷き春や 祇王祇女 智照尼

15:49

清涼寺

|

|

|