Feb.19 京都迎賓館、京都御所、仙胴御所 Feb.20 修学院離宮、圓光寺、詩仙堂

Feb.21 桂離宮、華厳寺

2/19(火)京都迎賓館、京都御所、仙洞御所 移動距離はありますが3ヵ所は隣接してます。

宿泊: ファーストキャビン 京都河原町三条

今日の一番目の行先は 京都迎賓館ガイドツアーに参加します。初めてなので交通時間等にかかる時間を多めに考慮してホテルを早めにスタートすることにしました。

07:00ホテルで朝食 京都名物のおばんざい朝食プラン(600円)

08:30ホテルをスタート (迎賓館まで初めてなので所要時間は考慮し早めにホテルをでることに。)

河原町三条バス停乗り場10(59系統)08:40~08:53烏丸今出川で下車。烏丸今出川から京都迎賓館まで歩く。

京都迎賓館前西口集合時刻 09:45 迎賓館ガイドツアースタート 10:00~終了時刻予定11:30

*参観料金:大人2,000円、大学生1,500円、中高生700円 10:00~17:00 (15:30受付完了)、水曜休館

京都迎賓館参観ツアー10:00 ~80分~ 11:10

雨日和の下、(90分)は迎賓館前から始まります。

迎賓館は、築地塀ついじべいをめぐらせた品格ある和風の佇まいをしています。入母屋造りいりもやづくり など日本建築の伝統的な屋根の形式が組み合わされ、それぞれの技が用途にふさわしい外観を形成しています。

正面玄関の扉には、樹齢700年の福井県産の欅(けやき)の一枚板を使用しています。引手は銅製で、京都の組紐をモチーフにして絆の意を込めたシンプルなデザインの「有線七宝(ゆうせんしっぽう)」が施されています。

「木」と「紙」

床板には欅(けやき)材を使用し、特殊な加工を床板に施すことによって、傷がつきにくくなっています。カーテンは一切使用せず、窓などの内側は障子としています。

「折り紙」をイメージした行灯

行灯は本美濃紙を使用し、鉄や釘を一切使わない伝統的技法である京指物で組まれています。

聚楽の間Juraku no Ma 蝋燭によって照らされた昔の町屋の雰囲気

晩餐会や大臣会合などが行われる際に、招待されたゲストの控室、随行員の待合とするなど多目的に利用されています。

「聚」は、寄り集まるといった意味があり、心が安らかで楽しいことが集まる場所という意味をこめて、この部屋を「聚楽の間」と呼んでいます。

竹細工の花篭(はなかご)

接遇の際は、この飾り台の上の花籃(はなかご)にいけばなをしつらえます。人間国宝の故 五世早川尚古齋はやかわしょうこさいの作品です。 下=飾り台(漆うるし、螺鈿らでん、竹細工)

夕映の間Yubae no Ma

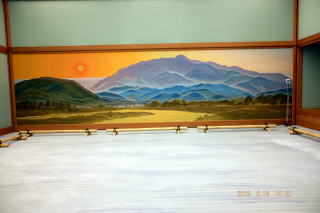

京都の東西の山を表現する綴織り

大臣会合などの会議や立礼式(りゅうれいしき)のお茶のおもてなし、晩餐会の待合として使用されています。 東西の壁面を装飾する「比叡月映(ひえいげつえい)」、「愛宕夕照(あたごゆうしょう)」という二つの織物作品の一文字ずつをとって、この部屋を「夕映の間」と呼んでいます。

壁面装飾「比叡月映(ひえいげつえい)」と「愛宕夕照(あたごゆうしょう)」

日本画家の箱崎睦昌(はこざきむつまさ)の下絵をもとに、「綴織り」という技法で織った織物です。 「比叡月映」は京都の東にそびえる比叡山を月が照らす様を、「愛宕夕照」は京都の西に連なる愛宕山に夕日が沈む様を描いています。

照明は天井を照らし、その反射光を間接照明として使用しています。カクテルパーティーを行う際には、星空や蛍のような照明に替えることもあります。

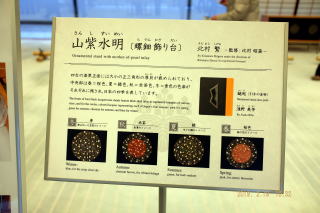

山紫水明ー飾り台

飾り台の「蒔絵(まきえ)」・「螺鈿(らでん)」は、山紫水明(さんしすいめい)をテーマに、人間国宝の北村昭斎と息子の北村繁によるものです。

緞通 -池の様相

手織りカーペットの一種である緞通(だんつう)は、水面に雲が映りこんでいる情景を表現しています。白線の中にある点々は、池の砂利を表しています。

回廊から見る庭園

京都迎賓館の庭園の石材には、一時代に活躍していたものを再利用しているものが多くあります。また、水田をイメージして、1年中緑色をしている「ネビキグサ」を植えています。

京都迎賓館で最も大きな部屋で、洋食の晩餐会や歓迎式典の会場として使用されています。

「櫛の歯」の形にテーブルを並べた宮中晩餐方式のレイアウト約60名、円卓では約120名までの会食が可能で す。

藤の間Fuji no Ma

京都迎賓館で最も大きな部屋で、洋食の晩餐会や歓迎式典の会場として使用されています。

藤の花言葉は「歓迎」、迎賓館にふさわしい名をもつ大広間。

「櫛の歯」の形にテーブルを並べた宮中晩餐方式のレイアウトで約60名、円卓を使うと約120名までの会食が可能です。

壁面装飾「麗花」

壁面装飾は、日本画家の鹿見喜陌(しかみ きよみち)の下絵をもとに、綴織りの技法で織った織物で、39種類の日本の草花が織り込まれており、作品名は、「麗花(れいか)」と言います。床に敷かれた緞通は、壁面装飾に描かれた「藤の花」が舞い散った様子を表現しています。

天井の照明は、本美濃紙と京指物の伝統的技能が使われた格子光天井になっています。「和凧」の連凧のような3段の笠は、高さが調節でき、そのパターンは、15種類にも及びます。

舞台扉に光る伝統技能「截金」

人間国宝の故 江里佐代子の作品で、金箔と銀色のプラチナ箔を使用しています。金と銀が、互いの美の長所を引き立て合いながら、二つの色が交差するさまに、「人と人との出会いもそうありたい」との願いが込められています。作品名は、

「響流光韻(こうるこういん)」と言います。

桐の間Kiri no M a

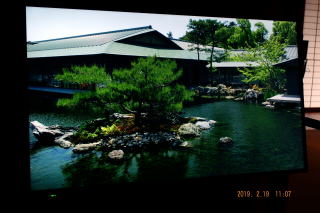

庭園

当館の庭園は、深山幽谷から流れ出る水が注ぎ込む雄大な池が、周りの建物に溶け合うように配置されています。 これが日本の古くから日本人の住まいに貫かれた伝統「庭屋一如」ていおくいちにょの思想です。

池の下記画像2枚は公開ビデオからのものです。 池の下記画像2枚は公開ビデオからのものです。

今朝から降り始めていた雨は見学ツアーが終わっても参加者は傘が手放せません。

午後には晴れるのを期待しつつ御所へ向かうことに。

京都御所

京都市民は京都御苑も含めて。単に「御所」t呼ぶことが多い。京都御所に現存する主な建物としては 紫宸殿、清涼殿、小御所こごしょ、御学問おがくもんじょ、etc.

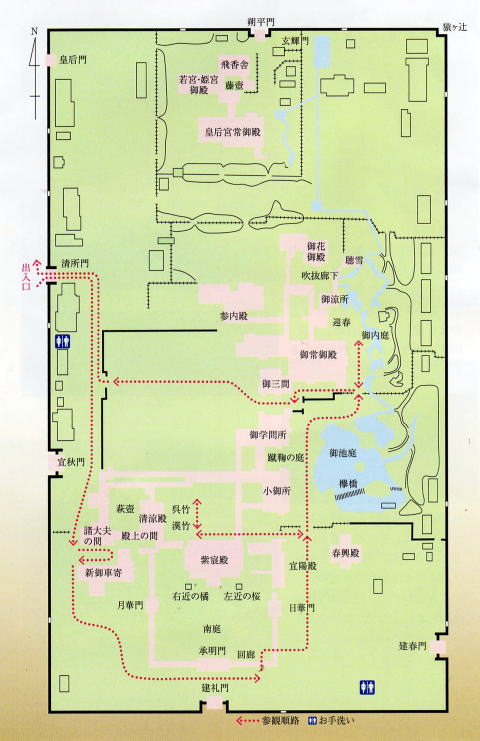

京都御所案内図

宜秋門は今日の見学出入り口の手前に位置しており豪華絢爛な唐門が目に留まり思わず

カメラ構える。

宜秋門ぎしゅうもん

平日でも一般公開での入り口として用いられる様ですが、2月の今日は清所門からの出入りとなってました。

京都御所には6つの門がありますが宜秋門は西面中央にあり入り口となっており皇族、公家などが出入りした門、檜皮葺(ひわだぶき)、切妻造りで、柱間1間の四脚門です。

京都御所の一般公開の見学

予約の申し込みなしで現地に行くだけで見学できます。

*見学時間:9:30 10:30 13:30 14:30。 英語と中国語ツアーは10:00と14:00。

出入り口:清所門(手荷物検査あります。) 無料でガイドツアーに参加できます。50分程

参観順路図

京都御所 panph利用 京都御所 panph利用

春秋の一般公開の入り口となる宜秋門を入ってすぐのところにあります。

御車寄おくるまよせ昇殿を許された公卿くぎょうをはじめとする貴族などが正式に参内する時

の玄関です。

諸大夫の間しょだいぶのま

正式に参内した公家や将軍の使者の控えの間です。襖の絵にちなんで格の高い順に「虎の間」、「鶴の間」、「桜の間」身分に応じて、3種類の部屋画右から並びます。

今日は曇り日で写り様は良くありません。 今日は曇り日で写り様は良くありません。

新御車寄しんみくるまよせ

大正4年(1915)年、対象天皇の即位式が紫宸殿で行なわれるに際し、馬車による行事に対応する

玄関として新設されるものである。 天皇が御所の南門から出入りされる伝統を踏まえて南向きに建てられている。

回廊 月華門 gekkamon Gate

月華門は、内裏を構成する内閣門の一つで紫宸殿南庭(なんてい・だんてい)の西側の門である。

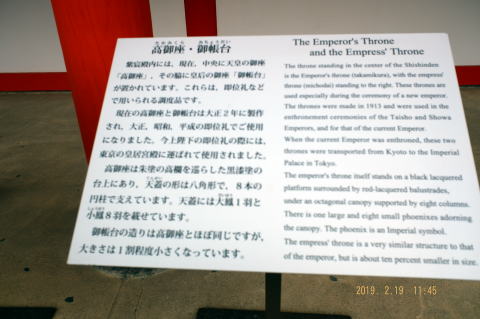

高御座たかみくら ・御帳台みちょうだい

2019年10月に行われた「即位礼正殿の儀」で、天皇陛下が即位を内外に宣言された「高御座(たかみくら)」と、

皇后さまが立たれた「御帳台(みちょうだい)」が、11日朝に皇居を出発し、夕方に保管先の京都御.所に移送された。

pamph pamph

高御座(たかみくら)は、日本の天皇の玉座、茵(しとね)から椅子に代わり。皇位を象徴

する調度品で、歴史的で伝統的な皇位継承儀式の即位の礼において用いられ、皇位と

密接に結びついている。現在の高御座は、皇后の玉座たる御帳台とともに京都府

京都市の京都御所紫宸殿に常設されている。 別日予定するものの悪しくもコンサートと

時間接近しており見逃してしまう

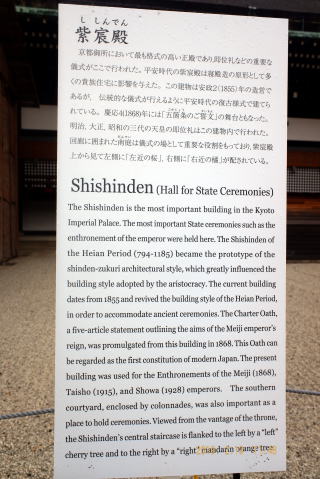

紫宸殿 ししんでん 安政2年(1855)の造営である。

京都御所において最も格式高い正殿せいでんであり、即位式などの重要な儀式がここで行なわれた。

慶応4年(1868年)には「五箇条の御誓文」発布の舞台にもなりました。

from pamph from pamph

明治、大正、昭和の三代の天皇の即位式はこの建物内で行なわれた。回廊に囲まれた白砂の庭を「南庭だんてい」という。紫宸殿上から見て、左側に「左近の桜」、右側に「右近の橘」が配されている。

御車寄の裏側にあります。

清涼殿(せいりょうでん) 安政2年(1855)造営された。

平安時代中期(10世紀中ごろ)から天皇の日常のお住まう御殿でした。政事、神事などの重要な儀式も行なわれた。

中央の畳を敷いた部分が「昼御座ひのおまし」といい、天皇の日常の御座である。

小御所こごしょ

1954年8月花火の火で焼失、1858年再建。

清涼殿の東、紫宸殿の北東に位置する南北棟の建物である。屋根は入母屋造、檜皮葺。会議、対面や皇太子の元服などの儀式に用いられた建物である。慶応3年(1867年、新暦では1868年1月)に徳川慶喜の処置を決めるためのいわゆる「小御所会議」が開かれた場所で知られる。

現在ある襖絵は登内微笑とのうちみしょう らによって復元されたものである

御学問所

小御所の北に位置する南北棟の建物である。屋根は入母屋造、檜皮葺。小御所と異なり、平安復古調の建物ではなく、建具は舞良戸を用い、内部の主たる室には床、棚を設けるなど書院造の意匠とする。 家康による慶長度の造営時に初めて創建された。

学問ばかりでなく遊興の場としても用いられた。各室の障壁画は、狩野永岳、岸岱、原在照らの筆になる。東列の表向きの諸室には中国の故事を画題とした漢画が描かれ、内向きの部屋である西列の諸室には大和絵の草花や鳥が描かれている。

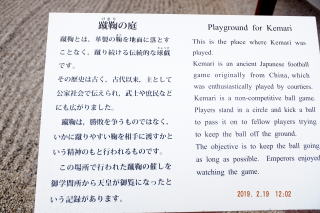

蹴鞠の庭

小御所 御学門所

御池庭

明治天皇の幼少の頃、過ごされた建物。 御涼所 御常御殿の北にひっそりと建っています。

現在はどなたがすんでいられるのでしょうか。ちょっと気になりましたが。

御常御殿おつねごてん

紅白の梅香にすっかり見取られてしまい天皇の御座所の建物の全景を撮ること忘れてしまいましたがなぜか建物の屋根部分は写しておりました。 もっともこの日は、内部の見学はしておりませんでした。

いつまでも見ていたいなあ。 なんとも見事な紅白の梅、

昨日は同じく御苑公園で見事に咲き薫るかわいい梅花の園下を歩いてきたけど、こちらは見事に整枝された盆栽の様に見ました。

ここで御所とはおわかれです。 マップで 下に位置する仙胴御所へ参ります。 言葉遣い御所を回り少しお上品になったみたい。

仙洞御所せんとうごしょ

仙洞御所とは、皇位を退かれた天皇(上皇じょうこう、院いんなどといわれる)の御所である。 後水尾ごみずお上皇の御所として江戸時代初期の寛永7年(1630)に完成した。 同時にその北に接して東福門院とくふくもんいん(御水尾天皇の皇后、将軍徳川秀忠の娘和子)の女院にょいん御所も建てられた。御水尾天皇御存命の間、三度焼失したがその都度再建され、以降 霊元、中御門なかみかど、桜町、後桜町ごさくらまち光格の五大の上皇が師法された。嘉永7年(1854)焼失。現在の築地塀は安政2年(1855)、京都御所と共に建造された。

京都大宮御所御車寄おくるまよせ

大宮御所の玄関であり、現在も天皇皇后両陛下や皇太子同妃両殿下が入洛使用されます

京都大宮御所御常御殿と南庭 おつねごてんとだんてい

大宮御所とは、皇太后の御所をいう。 現在の大宮御所(築地塀内北西)は慶応3年(1867)に英照皇太后(孝明天皇の女御にょうご)のために造営された。明治5年(1872)まで英照皇太后のお住まいだったが、現在は、天皇皇后皇太子同妃が入洛された際の語宿舎としてもちいられている。

大正年間に内部を洋風に改め、周りにガラス戸をはめている。庭には、白梅 ・紅梅、竹林、松が植樹され、「松竹梅の庭」ともつたえられる。

広大な池泉回遊式庭園

北池(きたいけ)造営当初は女院御所の庭園でしたが、18世紀の前半までに南池と掘割によりつながりました。

この手前に六枚橋ありでしたが水際に気を取られ撮影はパスしてしまう。この左の方には阿古瀬淵Akosegafuchiと呼ばれるが平安時代の紀貫之の邸宅があったことから貫之の童名「阿古久曾あこくそ」に由来するという。

土橋どばし

八ッ橋やつはし 南池の西岸から中島に架かる橋で、藤棚で覆われています。

十一万一千個の石

州浜すはま 楕円形のやや平たい粒の揃った石を敷き詰めています。その石一個につき米一升の約束で集められたという伝承があり「一升石いっしょうせき」の別名あります。 石一個で米一升とは、約束は守られたのでしょうか?相当な数のいしですから。

州浜に沿って直線に広い道がある。この道は桜の馬場と呼ばれ、延享4年(1747)に桜町上皇が歌人冷泉為村れいせんためむらに選ばせた仙洞十選の一つに「醒花亭の桜」がある。仙洞十景は、寿山の早苗じゅざんのそうびょう、滝殿たきどのの紅葉もみじ、釣殿の飛蛍ひけい、艦水かんすいの夕照、悠然台ゆうぜんだいの月、止々斎ししさいの雪......。庭園は仙洞御所の作事奉行であった小堀遠州が寛永7年(1630)作庭したが度重なる改修でその遺構南池東岸にわずかのこるというがこの辺りでしょうか。 どなたか分かる方教えて下さい。

醒花亭せいかてい

庭園の最も南の位置に北面している茶亭、南池を一望する。 少面玄関には廂ひさし、腰高障子、左奥の四畳半の書院、手前には五畳の縁側を取り、書院と縁側(入側)の酒井に建具は入らないのが特異である。

仙洞御所 又新亭

待合処

又新亭は明治17年81884)に近衛亭から移築したもので 丸窓と四つ目垣で知られている。

14:23 14:23

きょうの見学ツアーはここでお別れとなりました。 ガイドさんありがとうございました。結局 かさなしで過ごせない一日でしたが‘防水コートがあったらさぞよかっただろうなー’と。 後悔先にたたずです。

2/20 (水)修学院離宮、圓光寺、詩仙堂、 宿泊: ファーストキャビン 京都河原町三条ホテル前のバス停・河原町三条を通り、バス停三条京阪前から市バス5国際会館方面行きに乗車(07:30)~修学院離宮で降りる(08:06).

ここから10分程(約)800m歩くと修学院離宮に着く。 今日は予定時刻(修学院集合時刻は10:00でした。)より早く、集合時間まで一時間は余裕あり近くを散策することに。

10:00 修学院離宮ツアー(約80分)スタートです。

三十一歳で隠居所をつくられた天子さま

修学院離宮

修学院の名は、10世紀後半に建立されたのが始まりであったが、南北朝時代以降廃絶に廃絶したが、地名、修学院村残る。修学院離宮は 桂離宮におくれること30余年、明暦元年から2年(1655~56年)にかけて後水尾上皇(ごみずおじょうこう)によって着手されて、万時2年(1659)完成しt山荘。その35年前には後水尾ごみずのお天皇の叔父、八条宮智仁はちじょうのみやともひと親王父子が完成した桂離宮がある。 桂離宮は八条宮家の朝幕関係での社交場の意味で造られているが、修学院は、後水尾天皇のためのものといわれている。 桂は平地に池泉を中につくられているが修学院は西向き斜面に上の山荘を中心に、借景の山、鞍馬、貴船の山々を見、一点の暗さのない、これこそが「帝王の山荘」といえるのでは。

へ

御幸門みゆきもん

柿葺きこけらぶきの屋根と花菱紋はなびしもんの透かし彫りが施してある板戸の御幸門から下離宮に入る。

下離宮

寿月観

中離宮

楽只軒へ

客殿

楽只軒に東南の高みに工夫のある階段でつながれた客殿がある。延宝えんぽう6年(1678)東福門院の亡き後、天和2年(1682)光子内親王のために女院にょいん御所から移築。入母屋造り木賊葺とくさぶきの深い廂ひさしの屋根を持ち、板戸、濡れ縁、「網干の欄干」と呼ぶ漁村で網を干した形をした低い手すりがある。

一の間は12畳半で、一間半の飾り棚を構え互い違い大小5枚の棚板は霞がたなびいているように見え霞棚かすみたなと呼び、桂離宮の桂棚、三宝院の醍醐棚とともに天下の棚と称される。

戸袋には更紗模様さらさもよう、地袋には友禅染、引出ひきてには羽子板の形、花車を形どった七宝流しの釘隠しなど女性のお住まいの華やかさがみられる。

床、襖、壁には和歌や漢詩の色紙、飾り金具には葵の紋が配されており徳川家から嫁いだ東福門院には幕府の権勢が示されているようだ。

祇園祭りの鉾ほこの絵を描いた杉戸(狩野敦信かのうあつのぶ筆者)、鯉の絵(筆者は不明だが網の絵は円山応挙と伝えられる。

西浜

定められた時間での修学院巡りでしたが 大ベテランのガイドさんの説明は素晴らしかった。そのガイドさんの大変熱のこもったことばの隅々に修学院への深い愛が感じられました。一方いつのまにか修学院の魅力に引き込まれた自分がいました。

良き思い出となりました。

窮遂亭きゅうすいてい

長さ二間余り欄干付き木橋を渡ると中島の頂上に宝形ほうぎょう造りの茶屋、窮遂亭がある。 創建当時の現存する唯一の建物。扁額の画像文字は残念ながら写っておりませんが「窮遂」と後水尾上皇の宸筆である。

18畳と水屋の一間からなり一隅に畳一枚高くした上段と上段西側いっぱいに低く一枚板を渡して御肘寄おひじよせとしている。

浴龍池よくりゅうち

島の形は泳ぐ龍に見立てたといわれる。 池を巡って苑路あり千歳橋と呼ぶ石橋が窮遂亭のある中島と浴龍池の中島(万松うばんしょうう)をつないで架けられている。その石橋は切り石を組んだ橋脚二基に一枚石を渡し、宝形造りと寄棟造りの四阿風あずまやふうを建ててこれをつないでいる。

楓橋かえでばし 楓橋かえでばし

西浜

いかにも中国風で自然に溶け込めてないが、これはこれでアンバランスの美といえる。紅葉谷や美保ヶ島の物静かな景観と大刈込み浜辺の西浜は明るくのびのびした風景で対照的に展開する。 浴龍池は御舟遊びの場であり管弦や詩歌の会などが行われた。ここで名ガイドさんとの80分修学院参観は終わる。 解脱山

11:44   11:44 11:44

修学院を後にして ~ 曼殊院門跡 ~圓光寺 へ

離宮の総門を出て左折、道なりに進む音羽川の後安堂橋をわたり住宅地を通り過ぎると道は突き当り右に下ると鷺森神社、左の道を上っていくと曼殊院への道だ。上りきると関西セミナーハウスがあり曼殊院200mの地点。森の中の小路を行くとすぐ白壁の塀

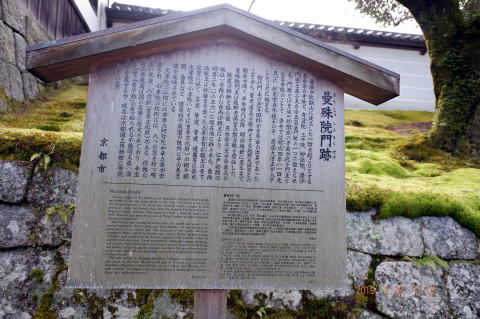

曼殊院門跡

の優美な曼殊院門跡。阿弥陀如来を安置する大書院や狩野探幽の襖絵、小堀遠州作枯水庭園ある一乗寺エリアの名所を過ぎる。楓のトンネル、アカシア並木を下っていく。

やがて一乗寺川に架かる小さな橋に出る。

左に「葉山馬頭観音はやまばとうかんのん」の碑を見ながら道をくだる。

お地蔵さんを左折すると圓光寺が見えてくる。

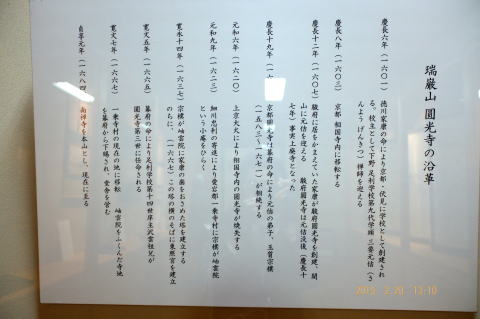

瑞巌山

圓光寺 臨済宗南禅寺派 開山:三要元佶げんきつ(閑室)禅師。 開基:徳川家康公

慶長6年(1601)徳川家康は国内教学の発展を図り下野しもつけ足利学校第九代学頭がくとう・三要元佶禅師を招き伏見に圓光寺を建立し学校としました。 開校されると学生としての資格については僧俗を問わず許可。孔子家語こうしけご・貞観政要しょうかんせいようなど刊行しています。 圓光寺にはその木活字が現存しております。 寛文7年(1667)現在の地に移転す。

十牛之庭 禅の悟りに至る道

牛を追う牧童を描いた「十牛図」を題材とした近世初期の池泉回遊式庭園です。周囲の山々を取り込んだ大らかな造りは尼寺としての家風そのものです。

山門を入ると枯山水「奔龍亭」が眼前に広がる。

天空を自在に奔る龍と 渦になって様々に流れる白砂のきらめく雲海をあらわす平成の枯山水である奔龍亭は庭園に躍動感をもって観せてくれます。

左の角のある石組は頭、中央の突き出た石組みで龍の背中を表現。

右側から撮影すれば 龍の形が撮れたのですが残念!

中門を抜けると苔と紅葉の美しい「十牛之庭」があります。

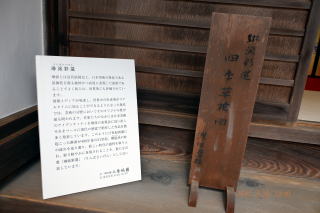

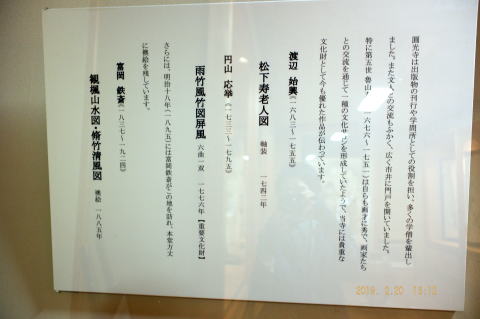

琳派再現

17世紀に起こった琳派を21世紀の新しい感性で彩り鮮やかに彩還 ・ 再現 四季草花図 渡辺章幽 作。

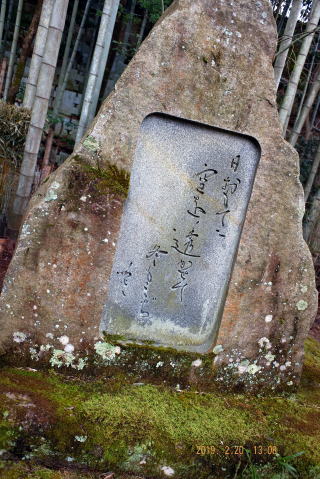

「十牛之庭」奥の竹林

この竹林の先の坂道の先には東照宮があります。

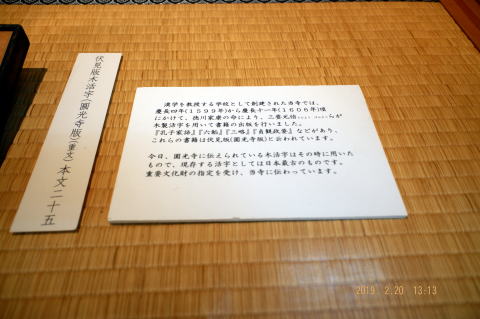

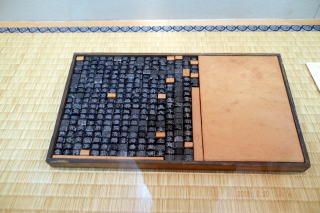

訪問の終わりに圓光寺に所蔵の日本最古の木活字や円山応挙の墨画他を楽しみます。入口を入ると圓光寺の沿革表がまず目にとまりました。

円光寺に伝えられている木活字はその時に用いられたもので、現存する活字としては日本最古のものです。

張即之墨痕 張即之は 中国・南宋末(12~13世紀)の書家で叔父・張孝祥の影響をうけたといわれている。米ふつに書を学び、さらにちょ遂良(ちょすいりょう)の筆法を加味した。

円山応挙(1733~1795)

亀岡し穴太の農家にうまれる。狩野派の画家石田幽汀の門に入って絵の勉強を始めたが京都にあっては写生画を広めた。門人千人を数えたと伝えられる。

昨年の雪を想像しての京都の訪問でしたが埼玉の気温とあまり違いは感じることなく気楽に過ごしてた気がする。毎日 1万5千歩程踏破できてるのも雪日にはできまい。 天空に感謝です! 圓光寺は思ってた以上に見どころ多く楽しませていただきました。澄んだ水琴屈のかすかな響き、雲海煌めく奔龍庭を再度参観してゆっくり一日を過ごしたく思う。

圓光寺と詩仙堂は目と鼻の先、圓光寺をでて突き当りを左折すると詩仙堂。現在は曹洞宗大本山永平寺の末寺。

詩仙堂 石川丈山が90歳まで隠棲した住まい、山荘。

詩仙堂の名の起こり

中国漢代以降、宋までの36人 杜甫、白居易、寒山,王維.....の画像を狩野探幽に描かせ丈山がそれぞれに詩を書いた軸が四壁にかけてあるからと。

石川丈山

天正11年(1583)三河国(現在の愛知県安城市)に生まれた。石川家は代々徳川譜代の臣であり、丈山16歳で家康公に仕え、近侍となる。 33歳の時、大阪夏の陣に参加するも先がけの功をあせり軍規にふれる。恩賞は受けられなかった。それから生活は変わる。丈山は浪人となり妙心寺に隠棲す。

元和3年(1617)頃、知人・ 林 羅山の勧めで京都にて藤原惺窩 (せいか)に朱子学を学ぶ。文武に優れると評判になった丈山に仕官の誘いが多かったが仕官になるつもりはなかったが、老母に孝行尽くすため広島の浅野侯に10数年仕える。

その後、母を亡くし54歳の時京に帰り、相国寺畔に住居した。清貧をもって処世法とし書を社寺に売って資力を得ていた。寛永18年(1642)59歳で詩仙堂を造営し没するまでの30余年を清貧の中に清賢の教えを自分の勤めとし、寝食を忘れて勤しみこれを楽しんだ。

御水尾天皇から召された時に詠んだ歌 「渡らじな瀬見の小川は浅くとも老いの波たつ影も恥ずかし」 と詠んで断った。

上皇は、その意を了とし手直して返した。 「渡らじな瀬見の小川は浅くとも老いの波そう影も恥ずかし」。 没するまでの30余年を石川丈山は詩人、文人、茶人、書家 とし他に東本願寺渉成園の庭園も丈山の手になったと実にでした。 思うにこれほど領域の広い生活人であったのに、徳川家を去りだれに気がねもいらない隠居生活をしてよいはずが終始、徳川家の思惑を心配してたといわれる苦労人だったよう。 お気の毒なひとだったと思わずにいられない。

詩仙堂は現在、曹洞宗大本山永平寺の末寺である。 ー 堂内撮影禁止につき 堂外のみ撮影 -

15:00 一乗寺下り松町バス停~市バスに乗車 15:30 河原町三条に着く。

今日の夕食は? 上記の看板のいろどりごはんがいいかな! 京都はビーフかつがおいしい。でも...ビフテキ(ホテル近くのレストラン)も美味しくエコノミカルでそこに決まり’です。 Ha!

2/21 桂離宮 華厳寺 宿泊: ファーストキャビン 京都河原町三条

今日は宮内庁に参観申し込みしてのガイドツアー参加です。宮内庁に参観申し込みしてのガイドツアーは先ず19日の京都迎賓館に始まりましたが京都御所、仙頭御所,20日には修学院離宮 そして今回と続きました。今年度から こちらの桂離宮では参加料は千円の徴収となりましたが 勝手ながら管理等必要経費の上限を超えているのだと自身は理解しましたが。

07:00ホテルで朝食 洋食プラン(600円)

08:00 ホテルをスタート、

08:50 阪急京都線(高島屋地下)、河原町駅(正雀行)乗車~9分~桂駅下車。駅前東口から市バス(33系統)4分乗車で桂離宮近くで下車。

10:00 ガイドツアースタート(終了時刻は11:00頃)

400年前桂離宮も野趣に満ちた処であった。 400年前桂離宮も野趣に満ちた処であった。

離宮を含む周辺の地は源氏物語に深い関連があり、また藤原道長以来代々藤原氏の長者に受け継がれ、のちに道長の血統である近衛家の領するところとなる。それが桃山時代になって後陽成天皇の弟、正親町天皇おおぎまてんのうの孫、八条宮はちじょうのみや智仁ともひと親王のものになり瓜畑かろきお茶屋~桂茶屋~桂亭となり智仁親王の子、智忠親王の時代に、いまの桂御所として完成した。御水尾ごみずのお上皇のお忍びでの行幸を迎える。しかし智忠としただしんのうに皇子がなかった。御水尾上皇の皇子・穏仁やすひと親王が宮家三代を継がれる。1663年の春と秋、御水尾上皇の行幸あって初めて、桂離宮は造営を完結したのである。

桂離宮幕府と朝廷

京都にはすでに家康が所司代を置いて二条城を創建していた。御水尾ごみのお天皇を中心とする朝廷と徳川秀忠を中心とする幕府における対立があった。その天皇の叔父・智仁親王は有力な幕臣の接待などを行って朝廷と幕府の間の感情を和らげただろう(桂亭記より)。そうするには一種の接待、社交の場として桂離宮が必要だったようだ。 実際には諸大名が招待されている。酒、茶、文学、蹴鞠けまりまで広く楽しめる親王の功は大きかったことと思う。

朝廷には、もう昔のような政治力、経済力はないが用心して公家諸法度を定めて、天皇の学問のことや年号の制定、武家へ官位を与える条件、天皇の権利まで干渉することに。

和子(将軍秀忠の娘)を御水尾天皇に嫁がせるおこがましい態度に不満で位を譲りたい気持ちを

もらした。1627年に起こった紫衣しい事件では天皇がお気に入りの僧に与えた紫の衣を公家諸法度に違反していると幕府は取り上げた。1627年数十の僧に与えた上人しょうにんの称号と紫の衣をとりあげた。反対した京の大徳寺の沢庵らを流罪にした。 (奥羽に流されたが秀忠の死後、家光から江戸品川の東海寺を賜り帰依をうけた。)

たび重ねる幕府のひどいやり方に1629年突然、和子(将軍秀忠の娘)の間に生まれた幼い女一宮(明正めいしょう天皇)に位を譲ってしまった。せめてものできる幕府への抵抗だった。

王朝文化色濃い重要な基地、日本で初めての池泉回遊式庭園 ...

桂離宮

桂離宮は、桂川西岸に面し約7万平方メートルで、うち庭園部分は約6万弱平方メートルである。江戸時代17世紀、後陽成ごようぜい天皇の弟・八条の宮、初代智仁としひと親王により、宮家の別荘として創建された建築群と庭園からなる。桂別荘当初は「桂山荘」と呼ばれ観月の名所として有名であり智仁親王は中秋の名月を愛で詠歌10首残し1624年頃「古書院」建つ。。

幼少の頃より文武百般に秀でておられた八条の宮、初代智仁親王の王朝趣味は、「源氏物語」の桂の院、道長の桂山荘(のヒントで書かれたと想像されるが、そのイメージが旧跡に再現された。

1625年智仁親王亡くなり、2代智忠親王が八条宮家を継ぐ。

桂離宮は、智仁親王、智忠親王(その子、二代)によって完成されて、三代には御水尾ごみずのお上皇の皇子穏仁やすひと親王が継がれた。智仁親王が没せられて後10年余り山荘は荒廃していたが智忠親王は加賀藩主前田利家の息女富姫風姫と結婚されて財政的な裏付けもでき山荘の復興、増築に親譲りの美的感覚をもって意欲的に取り組まれた。寛文かんぶん2年(1662)頃までには在来の建物、庭園に巧みに調和させた中書院ちゅうしょいん、新御殿しんごてん、月波楼げっぱろう、松琴亭、賞花亭しょうかてい、笑意軒等を新増築された。

表門

桂離宮の正門。離宮の内側からの撮影。檜丸太を門柱とし、割竹わりだけを木賊とくさ張りにした両開きの門扉、袖垣を持つ。

御幸道 御幸道

御幸門

表門の奥の砂利道50メートル先に御幸門がある。棟門むなかど形式。コルク層が厚い皮付丸太門柱、茅葺屋根、割竹をすのこに張った門扉を持つ。

棟飾りの枕茅はこれまでの7本は昭和初期まで5本だったので今回5本に改修された。

御幸道へ進む。

智忠親王は池や庭園にも手を加え、ほぼ現在の姿に整えられた。特に桂棚かつらだなや付書院で知られる新御殿や御幸道みゆきどうは御水尾ごみずのお上皇を桂山荘にお迎えするにあたって新改造された。

御幸道を入ると小石を敷き詰めた霰あられこぼしの御幸道が右手に延びる。

御腰掛おこしかけ

御幸道は直線に延びているが、途中左に枝分かれし紅葉の馬場(もみじのばば)直線になり松琴亭しょうきんていの対岸に出る。 枝分かれした御幸道をさらに左に飛び石で路地に入ると、御腰掛がある。

御腰掛は寄棟茅葺き屋根をクヌギの皮付き丸太で支え、吹放しで二間の腰掛、砂雪隠すなせっちんを設ける。

延段

桂離宮には真しん、行ぎょう、草そうの三つの飛石があり、御腰掛前を横に走るものは「行の飛石」といわれる。切石と自然石っを絶妙に組み合わせて配置し、長さは16メートル。

御腰掛のある路地は閉ざされた空間である。閉ざされた中に、長く伸びる延段は、この先にあるものを期待させる巧みな仕掛けである。 延段を進みます。

州浜すはま

延段を進むと突然視界が開け、水辺に黒く扁平な石を敷き並べた州浜が池に突き出ている。

州浜の先端に灯籠が据えられて岬の灯台で海の景となる。その先の小島を石橋で繋いで右手から長く延び「天の橋立」に見立てられる。

日本で一番美しいといわれる「天の橋立」池泉庭園風景がここでみられる。 石の大小、形が見事に調和をみせての配置の見事さに言葉を失う。

松琴亭から北側の庭を眺める

松琴亭

松琴亭は桂離宮で最も格の高い茶室です。建築面積は56㎡です。

松琴亭は茅葺き入母屋いりもや造の田舎家風の茶室です。建物の南を除き三方は池に向かって北面して建つ。

池に面してくど構え(かまど)を持つ。三角棚、竈(かまど)、炉が並ぶ。

松琴亭へ入ってすぐ興味深く思えた竈は池に面して煮炊きしながら「天橋立」風景景色を楽しめたのでは。

松琴亭しょうきんてい一の間

矩かねの手に折れる11畳。 床、厨子棚、石炉(だんろ)がある。 白と青の市松模様が斬新で、優れた意匠で知られる。

一の間から北に庭を見ると、くど構え、前の飛石、池に落ち込む芝生の斜面(夜の面という)、天の橋立の造形、州浜あり、西は広い池の景色になる。

賞花亭しょうかていへ

画像の上中央に蛍橋が見えます。

土橋の蛍橋を渡ります。

飛石伝いにくると登り切ったところに賞花亭がありました。

賞花亭

賞花亭の文字に心和みました。 どなたの筆跡だろうか?

建物の全景はすっかり撮り忘れてしまい次回にします。

賞花亭を下りて道なりに進んでいくと園林堂に出る。

園林堂

賞花亭と園林堂のある一帯は桂離宮庭園で一番大きい大山島おおやましまである。

笑意軒側から眺める園林堂ある風景は、木々建物の構図の巧みな創造力をかんじさせられます。

園林堂は本瓦葺き宝形造りほうぎょうつくりの屋根、唐破風からはふの向拝ごはいを持つ持仏堂。

「園林堂」の扁額は後水尾上皇の宸筆。

園林堂 元この建物が観音像などを祀っていたことから仏教建築と想像します。

側面にある独特な形の窓に釣鐘を想いましたが。

桂離宮の「切石」と「自然石」

この飛石の造形、配置の美しさに目を奪われた。これは理由あっての飛石の必要な配置でした。それは堂の屋根から落ちる雨水を受けるために計画された雨落石でした。

ちの業績は大きい。

紅梅を観ながら笑意軒へ向かう。

この寒さのなかであたりを華やかな雰囲気に包む紅梅。

温かい感じがします。

笑意軒しょういけん 桂離宮の南側に位置する。

園林堂からの笑意軒

笑意軒は茅葺き寄棟に柿葺こけらぶきの屋根を持つ田舎風の茶室。 中央の階段をおりて船着き場にでる。

「口くちの間」

壁の上部に「 笑意軒」の扁額が架けられている。

笑の文字を含む個性的「笑意軒」のきどらない気軽な場所を想う親しめる扁額である。 壁上の 下地窓は丸くて部屋にいるとやさしい空気が漂うようで見て心地よい。 ここではさぞ最高の読書が楽しめたことでしょうね。 コーヒーはお呼びでない! 抹茶を甘味味わいつつ...deshou. コーヒーはお呼びでない! 抹茶を甘味味わいつつ...deshou.

口の間 引き戸は「矢羽根」の形をしております。

手前は「口の間」、左手に「中の間」、奥は「次の間」です。↓

襖の引き戸は船の「櫂かい」の形をしております。

笑意軒はここまでで書院へ向かいます。

御殿全景

桂離宮で主要な 部分は御殿 又は書院といわれます。

御殿は三度の工事で完成す。 八条宮初代の智仁としひと親王によって古書院は寛永元年(1624)に竣工した。智仁親王の皇子、智忠としただ新王の代には寛永18年(1641)頃に中書院が、寛文3年(1663)頃に新御殿が完成している。

対岸の賞花亭あたりから望む御殿

新御殿 17世紀に建てられた、京都の桂離宮。書院造りを代表する建築で、なかでも新御殿には繊細な意匠がちりばめられています。日本人の美意識が詰まった桂離宮新御殿。

御殿は昭和51年4月(1976)から57年までの6年かけて{昭和の大修理」を行う。原則として修理前と同じ三百数十年の枯淡な味わいある姿で復元された。日本人の美意識が感じられる繊細な意匠がちりばめられています。

桂離宮の書院群(御殿)は西(写真左手)から、新御殿、楽器の間、中書院(木で隠れている)、古書院で構成されています。

月見台つきみだい

書院から張り出した竹簀子張りの台で,観月に使用されました。

古書院の一の間には池に面して幅2メートルの広縁があり 更に細竹を詰打ちにした露台が池に向かって突き出されていて 月見台となっています

1624年頃

古書院 月見台から望む風景

月波楼「中の間」から松琴亭を望む

一の間

月波楼の化粧屋根裏と曲木の束

一の間 正面に紅葉山 今は青もみじ

対岸から望む月波楼 対岸から望む月波楼

月波楼 げっぱろう

池の西岸、古書院の北側にある茶屋で、南を正面とし、池に面した北側と東側には石垣を築く。 建築面積は26平方メートル。寄棟造、杮葺とする

石垣の上の高みにあり東向きなのでお月見ができる茶室です。

建物名は「月点波心一顆珠」(月は波心に点じ一顆(ひとつぶ)の珠)という句は白居易の「西湖詩」に由来する。

中の間は東側に面して正面には松琴亭、下方には池が広々と見渡せます。北がからは紅葉山が望めます。

中の間の北面には霊元れいげん上皇宸筆「歌月」の扁額がかかっています。

一の間の奥には、床の間があります。

天井

月波楼げっぱろう全体を舟底天井という化粧屋根裏が覆っている。葦簀よしずを並べた野地竹木舞で押さえ中央を曲木の束一本で支えて軽い印象w与える工夫がされている。

膳組の板間には長炉が設けられ、竈や吊戸棚があります。

桂離宮には加工した切石のみで構成された”真の飛石”、切石と自然石を組み合わせた”行の

飛石”、自然石のみで構成された”草の飛石”という有名な延べ段があります。

中門に入ると斜め前方に有名な「真の飛石」といわれる石畳が御興寄 おこしよせに延びて真の飛石の先、石段を4段上がると天に少し起こりをつけた白川石の大きな沓脱くつぬぎがあります。

御興寄 おこしよせ

沓脱から濡れ縁に上がると、庄司障子の内に四条の御興寄おこしよせがある。

10:41 10:41

桂離宮の造庭には遠州や織部の好みが取られていても それは庭の一部であり 変化ある解放的な感じの楽しい庭である。 二代智忠親王は有馬温泉に遊び自分好みの石を運ばせたという。

古今伝授こきんでんじゅを手に日本文学を理解できることで知られる智仁親王、智忠親王の王朝趣味、公家趣味を見る。今日庭園と建物の美しさで日本の第一等の名園といわれるのに忘れてはならない人がいる。 智仁、智忠両親王の意向をくんで優れた美意識と優れた技能持って造庭した小法師こぼうし福松ふくまつとその一族達を。明治を経て今日まで400年伝え守ってこられた人た

予定通り10時に集合して 40分ほどで 桂離宮ツアーは終了。 足早やでのツアーとはいえ心豊かな時間を過ごせて印象深く離宮の美しい景観は忘れることはできない。 たまたま帰り際、出口近くに職人さんたちの丁寧な作業を目にする。1976(昭和51)年6月から1982(昭和57)年3月までの約6ヵ年、創建以来初めて、本格的な修理の手が加えられたと聞く。“貴重な日本の傑作庭園永遠なれ”。

10:45 10:45

中国からの旅行者と記念にパチリ! 離宮近くを散歩するなんて本当にうらやましいです。 桂川にでます。 ここにずっと佇んでいたいけれどユックリ美しい光景を眺めつつに。

(京阪京都交通)バス停桂離宮前~(阪急嵐山線)桂駅へ。

11:07 11:07

11:34 11:34

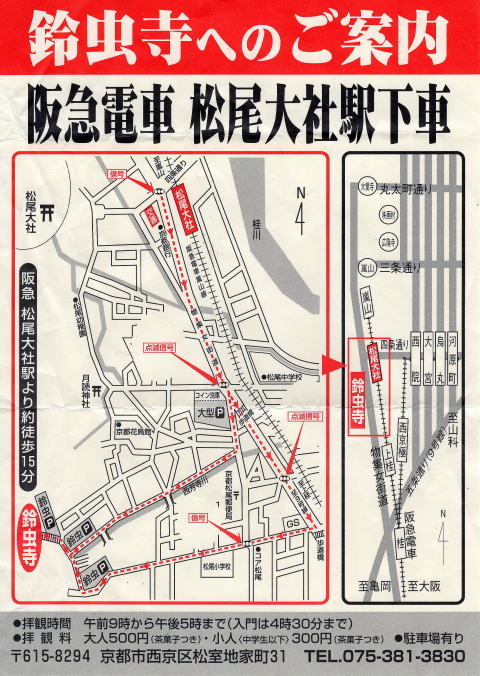

華厳寺(鈴虫寺)へ

阪急嵐山線 桂駅乗車11:35~松尾大社駅で下車11:40。駅前にはドーンと大きな鳥居が眼前に

飛び込んだ。 松尾大社は 飛鳥時代創建の京都最古の神社。ここは酒の神様の社であるを後で知る。

。

こちらかぐや姫竹竹御殿は25年かけて造られたそうです。独特の建築物に職人魂を見る思いで通過する。

昭和初期,竹職人の名工長野清助が「竹取物語」へ思いを深め,27年の歳月をかけて造った竹尽くしの建築物

鈴虫寺まで歩いて5分のところへきました。

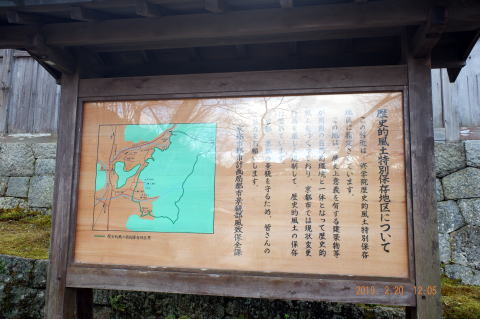

このあたり歴史的風土特別地区とされ現状変更行為は禁止されています。 このあたり歴史的風土特別地区とされ現状変更行為は禁止されています。

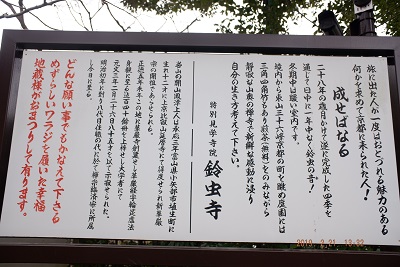

鈴虫寺(華厳寺)すずむしてら(けごんじ)

享保8年(1723)鳳たんしょうにんが華厳宗の再興のために開き、後 臨済宗と改めた。

一年を通し鈴虫の音色美しく鈴虫寺で親しまれている。 拝観料500円、所要時間 約30分

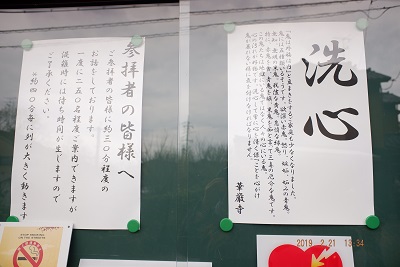

自身訪れた平日でしたが次々と拝観者は引きも切らず詰めかけておりました。

(30人程のグループ)前のグループが終わるのを 階段上で20分程待って部屋に入ります。....

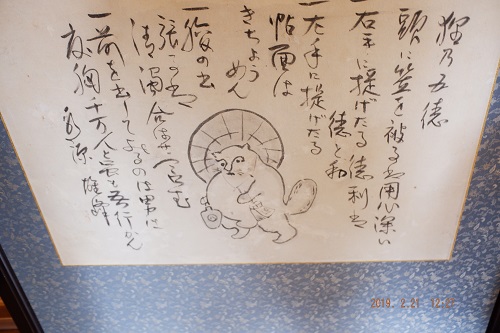

お噂通り 和尚さんは冗舌で、お寺、鈴虫のお話(鈴虫を年中四季を問わず泣かせるためにいろいろ実践してきた苦労話etc.)を面白くされて愉快な気分にさせられました。和尚さんは実に話術にたけていられ感服いたしました。

境内の幸福地蔵は、どんな願いも一つかなえてくれると大人気である(お守り500円)。

自身もお地蔵さんに住所を唱えて願い事一つだけしました。

日本で唯一わらじを履いたお地蔵様のわらじは隠れて見えません。 Sorry !

今日宿泊するファーストキャビン京都河原町三条に帰る。16:53

|